гҖҗйҖҡи®Ҝе‘ҳ дҪ•еҫҗзҮ•гҖ‘еңЁйҖҡеҹҺеҺҝе®һйӘҢеӯҰж ЎпјҢжңүиҝҷж ·дёҖдҪҚд»ӨдәәеҠЁе®№зҡ„ж•ҷеёҲвҖ”вҖ”е№ҙиҝ‘дә”еҚҒгҖҒеӨҙеҸ‘е·ІжңүдәӣиҠұзҷҪзҡ„е»–з»ҶзҮ•иҖҒеёҲгҖӮеҪ“йҖҡеҹҺеҺҝж•ҷиӮІеұҖеҸ‘еҮәеҹҺд№ЎдәӨжөҒеҸ·еҸ¬ж—¶пјҢеҘ№з¬¬дёҖж—¶й—ҙйҖ’дәӨз”іиҜ·пјҢдё»еҠЁеҘ”иөҙеҒҸиҝңзҡ„йҖҡеҹҺеҺҝйәҰеёӮй•ҮйҷҲеЎ…е®Ңе°Ҹд»»ж•ҷпјҢиҮӘжӯӨејҖеҗҜдәҶдёҖж®өе……ж»ЎзҲұдёҺиҙЈд»»зҡ„ж•ҷиӮІд№Ӣж—…гҖӮ

жҷЁе…үзҶ№еҫ®пјҢејҖеҗҜзҹҘиҜҶжөёж¶Ұ

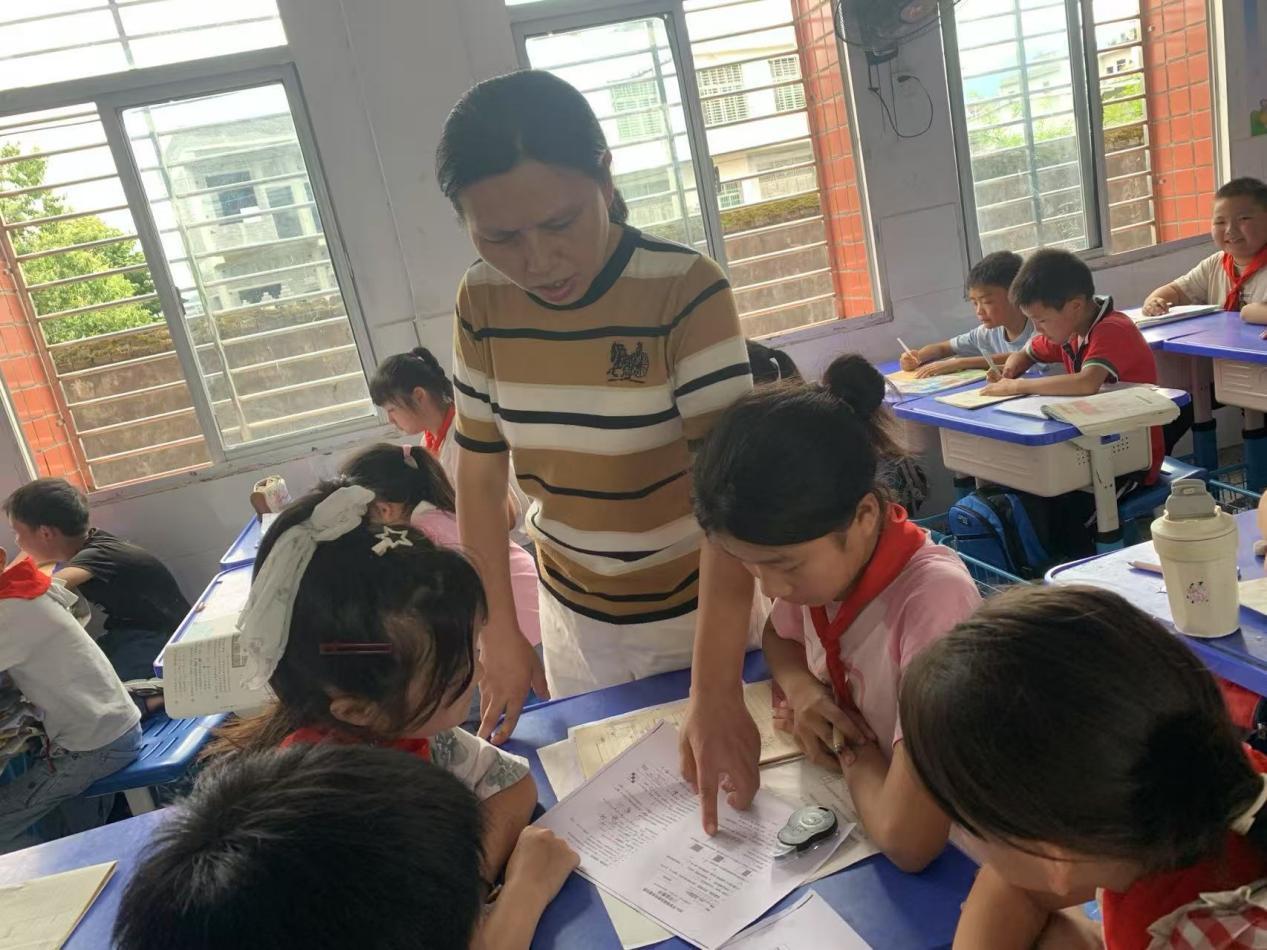

еҪ“еҘ№иғҢзқҖж•ҷжЎҲеҢ…пјҢ第дёҖж¬ЎиёҸе…Ҙд№Ўжқ‘еӯҰж Ўдёүе№ҙзә§дёҖзҸӯж•ҷе®Өж—¶пјҢе…ӯеҚҒеӨҡеҸҢе……ж»ЎжёҙжңӣеҸҲз•ҘеёҰиҝ·иҢ«зҡ„зңјзқӣжңӣеҗ‘еҘ№гҖӮиҝҷдәӣеҹәзЎҖи–„ејұзҡ„еӯ©еӯҗпјҢиҮӘжӯӨжҲҗдәҶеҘ№ж—ҘеӨңзүөжҢӮзҡ„еҜ№иұЎгҖӮжё…жҷЁпјҢи–„йӣҫжңӘж•ЈпјҢеҘ№дҫҝз«ҷеңЁж•ҷе®Өй—ЁеҸЈпјҢеёҰйўҶеӯҰз”ҹжҷЁиҜ»пјҢзҗ…зҗ…д№ҰеЈ°еңЁж ЎеӣӯеӣһиҚЎгҖӮеӨңжҷҡпјҢдёҮзұҒдҝұеҜӮпјҢе»–з»ҶзҮ•иҖҒеёҲзҡ„жҲҝй—ҙеҚҙзҒҜзҒ«йҖҡжҳҺгҖӮеҘ№дё“жіЁиҒҶеҗ¬дё“家讲иҜҫи§Ҷйў‘пјҢиҜҰз»Ҷи®°еҪ•иҰҒзӮ№пјҢз»“еҗҲзҸӯзә§еӯҰжғ…еҸҚеӨҚжү“зЈЁж•ҷжЎҲпјҢеёёеёёеҝҷзўҢиҮіж·ұеӨңгҖӮ

йқўеҜ№жҠҪиұЎзҡ„ж•°еӯҰзҹҘиҜҶпјҢеҘ№е……еҲҶеҸ‘жҢҘиҜӯж–Үзү№й•ҝпјҢе°Ҷж•°еӯ—жҜ”дҪңжһңеӣӯйҮҢзҡ„жһңеӯҗпјҢеёҰйўҶеӯҰз”ҹеңЁж ЎеӣӯдёӯеҜ»жүҫеҮ дҪ•еӣҫеҪўгҖӮиҝҷз§Қж·ұе…Ҙжө…еҮәзҡ„ж•ҷеӯҰж–№жі•пјҢи®©иҜҫе Ӯе……ж»Ўжҙ»еҠӣпјҢжӣҫз»ҸжҳҸжҳҸж¬ІзқЎзҡ„еӯҰз”ҹ们пјҢеҰӮд»ҠйғҪиёҠи·ғдёҫжүӢеҸ‘иЁҖгҖӮ

иҜҫй—ҙеҚҲжүҳпјҢйҷӘдјҙеӯҰз”ҹжҲҗй•ҝ

еӨ§иҜҫй—ҙпјҢж“ҚеңәдёҠжҖ»иғҪзңӢи§Ғе»–иҖҒеёҲжҙ»и·ғзҡ„иә«еҪұгҖӮеҘ№и®ӨзңҹзӨәиҢғеҒҡж“ҚеҠЁдҪңпјҢеёҰйўҶеӯҰз”ҹи·із»іпјҢйј“еҠұдҪ“ејұзҡ„еӯҰз”ҹеӢҮж•ўеҸӮдёҺпјҢеј•еҜји°ғзҡ®зҡ„еӯ©еӯҗйҒөе®Ҳ秩еәҸпјҢи®©иҝҗеҠЁж—¶е…ү既秩еәҸдә•з„¶еҸҲе……ж»Ўж¬ўд№җгҖӮ

еҚҲжүҳж—¶пјҢж•ҷе®ӨеҸҳжҲҗдәҶиҫ…еҜјз«ҷгҖӮйқўеҜ№е…ӯеҚҒеӨҡдёӘеҹәзЎҖеҸӮе·®дёҚйҪҗзҡ„еӯ©еӯҗпјҢе»–иҖҒеёҲеҲҶз»„еҲ¶е®ҡиҫ…еҜјж–№жЎҲгҖӮеҜ№дәҺеҹәзЎҖе·®зҡ„еӯҰз”ҹпјҢеҘ№з”ЁеҪ©з¬”еҚЎзүҮж•ҷж•°еӯ—гҖҒз»ғд№ и®Ўз®—пјӣдёәиғҪеҠӣејәзҡ„еӯҰз”ҹеҮҶеӨҮжӢ“еұ•з»ғд№ гҖӮеҘ№иҝҳе·§еҰҷи®ҫи®ЎиҝҮе…іжёёжҲҸпјҢжҝҖеҸ‘еӯҰз”ҹзҡ„еӯҰд№ е…ҙи¶ЈгҖӮеңЁеҘ№зҡ„иҖҗеҝғиҫ…еҜјдёӢпјҢзҸӯдёҠеӯҰд№ жҖҒеәҰе’ҢзәӘеҫӢжҳҺжҳҫж”№е–„пјҢеӯҰд№ йЈҺж°”ж„ҲеҸ‘жө“еҺҡпјҢж•ҙдҪ“жҲҗз»©жҳҫи‘—жҸҗй«ҳгҖӮ

еңЁж—Ҙеёёж•ҷеӯҰдёӯпјҢе»–иҖҒеёҲиҖҗеҝғиҫ…еҜјжҜҸдёҖдҪҚеӯҰз”ҹпјҢеҜ№дәҺзҸӯдёҠжңүдёӨеҗҚзү№ж®ҠеӯҰз”ҹпјҢеҘ№жӣҙжҳҜеҖҫжіЁдәҶжӣҙеӨҡзҡ„еҝғиЎҖдёҺе…ізҲұгҖӮдёҖеҗҚеӯҰз”ҹиҜҙиҜқеҗ«зіҠгҖҒдёҚеҸӮдёҺиҜҫеӨ–жҙ»еҠЁпјҢеҸҰдёҖеҗҚеӯҰз”ҹи¶ідёҚеҮәж•ҷе®ӨгҖҒжІүй»ҳеҜЎиЁҖгҖӮ

е»–иҖҒеёҲиҖҗеҝғж•ҷ他们и®Өеӯ—иҜ»д№ҰпјҢйј“еҠұеҸӮдёҺиҜҫеӨ–жҙ»еҠЁгҖӮжёҗжёҗең°пјҢиҝҷдәӣеӯ©еӯҗиө°еҮәе°Ғй—ӯпјҢе’ҢеҗҢеӯҰдёҖиө·и·‘жӯҘгҖҒеҒҡж“ҚгҖҒи·із»іпјҢеӯҰдјҡдәӨеҫҖпјҢиЎЁиҫҫиғҪеҠӣеўһејәпјҢиҝҳи®ӨиҜҶдәҶдёҚе°‘еӯ—гҖӮ

жҡ®иүІеҪ’йҖ”пјҢдёҲйҮҸж•ҷиӮІеҲқеҝғ

ж”ҫеӯҰеҗҺпјҢе»–иҖҒеёҲжҖ»жҳҜжңҖеҗҺдёҖдёӘзҰ»ж ЎгҖӮеҘ№д»”з»ҶжЈҖжҹҘй—ЁзӘ—з”өжәҗгҖҒж•ҙзҗҶжЎҢжӨ…гҖҒ收еҘҪеӯҰз”ҹйҒ—жјҸзҡ„ж–Үе…·гҖӮеӨң幕йҷҚдёҙпјҢеҘ№йӘ‘зқҖз”өеҠЁж‘©жүҳиҪҰ驶е…ҘжјҶй»‘зҡ„д№Ўй—ҙе°Ҹи·ҜгҖӮиҪҰзҒҜеҸӘиғҪз…§дә®дёҖе°Ҹж®өеқ‘жҙјеңҹи·ҜпјҢеӣӣе‘ЁдјёжүӢдёҚи§Ғдә”жҢҮпјҢе”Ҝжңүиҷ«йёЈзӣёдјҙгҖӮд»ҺдёӢеҚҲ4зӮ№еӨҡеҲ°жҷҡдёҠ10зӮ№пјҢеҘ№з©ҝжўӯдәҺеҗ„家еҗ„жҲ·иҝӣиЎҢ家и®ҝгҖӮй•ҝж—¶й—ҙеҘ”жіўи®©еҘ№еҸҢжүӢеҸ‘йә»гҖҒи…°иғҢеғөзЎ¬пјҢеӣһеҲ°дҪҸеӨ„ж—¶з–Іжғ«дёҚе ӘпјҢеҸҢи…ҝжІүйҮҚеҰӮй“…пјҢе—“еӯҗд№ҹжІҷе“‘еҫ—иҜҙдёҚеҮәиҜқгҖӮдҪҶжғіеҲ°еӯ©еӯҗ们зҡ„иҝӣжӯҘе’Ң家й•ҝж„ҹжҝҖзҡ„зӣ®е…үпјҢеҘ№еҸҲжҢҜдҪңзІҫзҘһпјҢдёә第дәҢеӨ©зҡ„ж•ҷеӯҰеҒҡеҮҶеӨҮгҖӮ

дёҖе№ҙдәӨжөҒж—¶е…үеҚіе°Ҷз»“жқҹпјҢе»–з»ҶзҮ•иҖҒеёҲжҜ…然申иҜ·з»§з»ӯз•ҷд»»гҖӮвҖңиҝҷйҮҢзҡ„еӯ©еӯҗеғҸз ҙеңҹзҡ„е№јиӢ—пјҢжҲ‘жғійҷӘзқҖ他们й•ҝеӨ§гҖӮвҖқд»ҺжҷЁе…үеҲ°жҡ®иүІпјҢд»ҺжҳҘиҮіеҶ¬пјҢе»–иҖҒеёҲз”Ёж—ҘеӨҚдёҖж—Ҙзҡ„еқҡе®ҲпјҢиҜ йҮҠзқҖдәӨжөҒж•ҷеёҲзҡ„иҙЈд»»жӢ…еҪ“пјҢд»Ҙж— йҷҗзғӯзҲұпјҢзӮ№дә®д№Ўжқ‘еӯ©еӯҗзҡ„жңӘжқҘгҖӮ

зј–иҫ‘пҪңиғЎж–Үе©·

дёҖе®ЎпҪңиғЎж–Үе©·

дәҢе®ЎпҪңеҗҙ йӣ·

дёүе®ЎпҪңзҡ®жұҹжҳҹ