жЦ∞еНОз§ЊйЗНеЇЖ4жЬИ22жЧ•зФµ зЙєеЖЩпЉЪдє¶й°µдЄ≠зЪДж°•жҐБ

жЦ∞еНОз§ЊиЃ∞иАЕжЭО搥гАБйЩЖеРЫйТ∞

4жЬИ21жЧ•пЉМдљНдЇОйЗНеЇЖеЄВжЄЭдЄ≠еМЇзЪДдЄАеЬЇдЄїйҐШдє¶е±ХзО∞еЬЇпЉМиЊЊе®Ь¬ЈиОЙдЄЭзЉЗдЇЪзЇ≥зЪДжЙЛжЬЇйХЬе§іеѓєеЗЖгАКдЄЗж°•иµЛгАЛзЪДжЙЙй°µгАВе•єиє≤дЄЛиЇЂпЉМиЃ©жЙЛжЬЇе±ПдЄОдє¶й°µдњЭжМБеє≥и°МпЉМжЪЦеЕЙдїОжЦЬдЄКжЦєзЪДе±ХзБѓжіТиРљпЉМжШ†зЕІеЗЇзЂЦеЉПжОТеИЧзЪДж•Јдє¶вАЬдЄЗж°•иµЛвАЭдЄЙдЄ™е§Іе≠ЧгАВ

4жЬИ21жЧ•пЉМиЊЊе®Ь¬ЈиОЙдЄЭзЉЗдЇЪзЇ≥еѓєеЗЖгАКдЄЗж°•иµЛгАЛзЪДжЙЙй°µжЛНзЕІгАВжЦ∞еНОз§ЊиЃ∞иАЕ жЭО搥 жСД

дЄКеНИдєШеЭРиљ®йБУеИЧиљ¶зїПињЗж±Яж∞іж•ЉеЃЗжЧґпЉМеИЧиљ¶дїОе±Еж∞Сж•ЉдЄ≠з©њи°МзЪДеЬЇжЩѓињШиЃ©е•єиІЙеЊЧжЦ∞е•ЗгАВвАЬеИЪеМЖеМЖзњїдЇЖдЄАдЄЛпЉМдє¶дЄ≠ж°•жҐБзЪДйҥ糥зїУжЮДпЉМжДЯиІЙеТМжИСеЬ®иЈ®ж±Яе§Іж°•зЬЛеИ∞зЪДйВ£дЇЫж®™иЈ®ж±ЯйЭҐзЪДйТҐйУБжФѓжЮґжЬЙеЗ†еИЖзЫЄдЉЉгАВвАЭиЊЊе®ЬиѓігАВ

е•єи∞ГжХідЇЖдЄАдЄЛиІТеЇ¶пЉМеѓєзЭАињЩдЄЙдЄ™ињШдЄНиЃ§еЊЧзЪДдЄ≠жЦЗж±Йе≠ЧпЉМжМЙдЄЛдЇЖењЂйЧ®гАВ

вАЬдЄЇдїАдєИйАЙињЩжЬђдє¶пЉЯвАЭ

дљЬдЄЇеН∞еЇ¶е∞Љи•њдЇЪеЫљеЃґз†Фз©ґеТМеИЫжЦ∞жЬЇжЮДеМЇеЯЯз†Фз©ґдЄ≠ењГзЪДз†Фз©ґеСШпЉМиЊЊе®ЬиѓіпЉЪвАЬжИСжГ≥йАЪињЗињЩжЬђдє¶еОїдЇЖиІ£дЄ≠еЫљдЇЇзЪДжАЭзїіж°ЖжЮґеТМз§ЊдЉЪиГМжЩѓгАВзЫЄиЊГдЇОдЄ•иВГжИЦж≠£еЉПзЪДдє¶з±НпЉМжИСиЃ§дЄЇе∞ПиѓіиГљжЫіжЄЕжЩ∞гАБжЫіеЗЖз°ЃеЬ∞жњАеПСжИСдїђзЪДжГ≥и±°гАВвАЭ

ињЩжЬђдє¶дєЯиЃ©е•єжГ≥иµЈињЬеЬ®жХЕдє°жѓП姩е≠¶дє†дЄ≠жЦЗзЪДеІРеІРгАВе•єе§ЪжЛНдЇЖеЗ†еЉ†дє¶й°µзЪДзЕІзЙЗпЉМеПСйАБзїЩеІРеІРпЉМдєЯеИЖдЇЂзїЩеЃґдЇЇгАВвАЬжИСзЪДеІРеІРж≠£еЬ®е≠¶дє†дЄ≠жЦЗпЉМињЩжЬђдє¶еЇФиѓ•еѓєе•єжЬЙеЄЃеК©гАВвАЭиЊЊе®ЬзђСзЭАиѓігАВ

йХЬе§іеѓєеЗЖдє¶й°µзЪДйВ£дЄАеИїпЉМж±Йе≠Чж≠£иҐЂдЉ†йАТпЉМжЦЗжШОзЪДдњ°жБѓж≠£иҐЂеЕ±дЇЂгАВ

дљЬдЄЇвАЬдЄ≠еЫљеЕ±дЇІеЕЪзЪДжХЕдЇЛвАФвАФдє†ињСеє≥жЦ∞жЧґдї£дЄ≠еЫљзЙєиЙ≤з§ЊдЉЪдЄїдєЙжАЭжГ≥еЬ®йЗНеЇЖзЪДеЃЮиЈµвАЭдЄУйҐШеЃ£дїЛдЉЪзЪДйЕНе•ЧжіїеК®пЉМињЩеЬЇеЫЊдє¶е±ХпЉМж≠§еИїж≠£еМЦдљЬеЊЃиІВзЪДжЦЗжШОеѓєиѓЭеЬЇгАВ

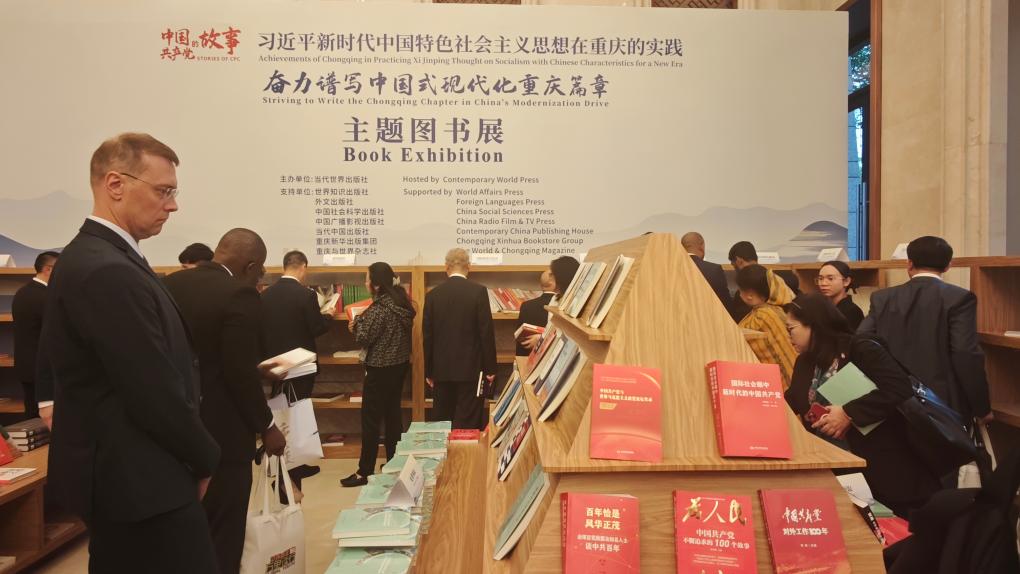

4жЬИ21жЧ•пЉМвАЬдє†ињСеє≥жЦ∞жЧґдї£дЄ≠еЫљзЙєиЙ≤з§ЊдЉЪдЄїдєЙжАЭжГ≥еЬ®йЗНеЇЖзЪДеЃЮиЈµвАФвАФе•ЛеКЫи∞±еЖЩдЄ≠еЫљеЉПзО∞дї£еМЦйЗНеЇЖзѓЗзЂ†вАЭдЄїйҐШеЫЊдє¶е±ХеЬ®йЗНеЇЖдЄЊеКЮгАВжЦ∞еНОз§ЊиЃ∞иАЕ жЭО搥 жСД

еЬ®вАЬдЄ≠еЫљеЕ±дЇІеЕЪзЪДжХЕдЇЛвАЭдЄїйҐШдє¶жЮґеЙНпЉМжі•еЈіеЄГйЯ¶йЭЮжі≤ж∞СжЧПиБФзЫЯ-зИ±еЫљйШµзЇњжФњж≤їе±АеІФеСШиЛПеЄХ¬ЈжЯѓжЮЧжЦѓ¬ЈжЫЉињ™дЄЗеРЙжЛЙиЃ§зЬЯжМСйАЙдє¶з±НгАВдїЦжЬАзїИйАЙжЛ©дЇЖдЄАжЬђгАКдЄЇдЇЇж∞СпЉЪдЄ≠еЫљеЕ±дЇІеЕЪдЄНжЗИињљж±ВзЪД100дЄ™жХЕдЇЛгАЛпЉМйЪПи°МзЪДеРМдЇЛдєЯеРДиЗ™жЛњдЇЖдЄАжЬђгАВ

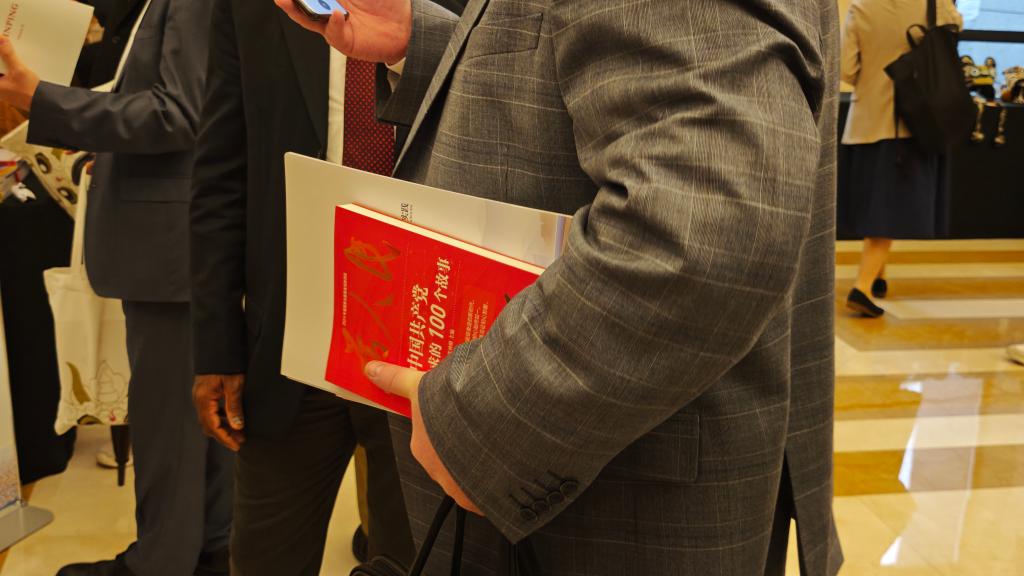

вАЬжИСиІЙеЊЧињЩжЬђдє¶зЪДдє¶еРНе∞±еЊИе•љпЉМжШЊз§ЇдЇЖдЄ≠еЫљзЪДеПСе±ХжШѓдї•дЇЇж∞СдЄЇдЄ≠ењГзЪДпЉМдЄАеИЗйГљжШѓдЄЇдЇЖиЃ©дЇЇж∞СзФЯжіїеЊЧжЫіе•љгАВжИСдїђжЭ•иЗ™жі•еЈіеЄГйЯ¶пЉМйЬАи¶Бе≠¶дє†дЄ≠еЫљзЪДзїПй™МгАВжИСеѓєдЄ≠еЫљеЕ±дЇІеЕЪеЬ®еПСе±ХеОЖз®ЛдЄ≠е¶ВдљХиЃ©дЇЇж∞СињЗдЄКеєЄз¶ПзФЯжіїзЪДжХЕдЇЛйЭЮеЄЄжДЯеЕіиґ£гАВвАЭиЛПеЄХиѓігАВ

иЛПеЄХжДЯеПєйБУпЉЪвАЬињЩжЬђдє¶иЃ©жИСжГ≥иµЈдЄКеНИзЪДеѓєиѓЭдЉЪгАВжИСдїђзЫЄдњ°дЄ≠еЫљзЪДзїПй™Ме∞ЖжЬЙеК©дЇОжИСдїђеЫљеЃґзЪДеПСе±ХпЉМеРМдЄ≠еЫљеПМ赥зЪДдЉЩдЉіеЕ≥з≥їе∞ЖеЄЃеК©жИСдїђеЃЮзО∞жЫіењЂеПСе±ХгАВвАЭдїЦдЄАиЊєйАЙдє¶пЉМдЄАиЊєдЄОдЄАжЧБзЪДеРМдЇЛдљОе£∞дЇ§жµБпЉМвАЬеАЯйЙівАЭвАЬеЃЮиЈµвАЭз≠ЙиѓНж±Зж†Ље§ЦжЄЕжЩ∞гАВ

ељУиЊЊе®ЬзЪДзЕІзЙЗеПСйАБиЗ≥е≠¶дє†дЄ≠жЦЗзЪДеІРеІРпЉМељУиЛПеЄХеЬ®дє¶дЄКжЙЊеИ∞иЗ™еЈ±еЫљеЃґзЪДеПСе±ХеЭРж†ЗпЉМињЩдЇЫеЄ¶зЭАж≤єеҐ®й¶ЩзЪДдє¶й°µпЉМж≠£жИРдЄЇдїЦдїђзЬЉдЄ≠ињЮйАЪдЄНеРМеЫљеЃґгАБдЄНеРМжЦЗжШОгАБдЄНеРМеПСе±ХйБУиЈѓзЪДж°•жҐБгАВ

е§ЬиЙ≤жЉЂињЫе±ХеОЕжЧґпЉМдє¶е±ХдЄ≠зЪДдє¶жЮґеЈ≤з©ЇеЗЇе§ІеНКгАВйВ£дЇЫеОЯжЬђжСЖжФЊжї°ељУзЪДдє¶з±НпЉМж≠§еИїж≠£еЬ®еРДеЫљдЄОдЉЪдї£и°®зЪДиГМеМЕйЗМпЉМеєґе∞ЖйЪПдїЦдїђиµ∞еРСдЄЦзХМеРДеЬ∞гАВ

4жЬИ21жЧ•пЉМеЬ®дЄїйҐШдє¶е±ХзО∞еЬЇпЉМеПВдЉЪдї£и°®жМСйАЙдє¶з±НгАВжЦ∞еНОз§ЊиЃ∞иАЕ жЭО搥 жСД

иЊЊе®ЬжЙУеЉАзњїиѓСиљѓдїґпЉМзњїиѓСзЭАгАКдЄЗж°•иµЛгАЛдє¶дЄ≠дЄАжЃµеѓєж°•жҐБзЪДжППињ∞гАВињЩиЃ©е•єжГ≥иµЈдЄКеНИзЂЩеЬ®ж±ЯиЊєпЉМзЬЛеИ∞иљ®йБУеИЧиљ¶еЬ®е§Іж°•дЊІйЭҐй£Юй©∞гАБиљ¶жµБеЬ®ж°•йЭҐз©њжҐ≠гАБж±Яж∞іеЬ®ж°•дЄЛе•ФжґМзЪДзФїйЭҐгАВвАЬеЬ®дЄНеРМзЪДеЬ∞жЦєпЉМдЇЇдїђеѓєвАШињЮжО•вАЩзЪДжЄіжЬЫжШѓдЄАж†ЈзЪДгАВвАЭе•єиѓігАВ

жЭ•жЇРпЉЪжЦ∞еНОзљС