3жңҲ7ж—Ҙ

жӯҰжұүе…¬зӨәдәҶйҰ–жү№ж— з–«жғ…е°ҸеҢәзӨҫеҢә

й•ҝжұҹж—ҘжҠҘи®°иҖ…жҺўи®ҝдәҶ

ж–°жҙІйҰ–дёӘж— з–«жғ…иЎ—йҒ“

дёңиҘҝж№–еҢәйҰ–дёӘж— з–«жғ…зӨҫеҢә

зңӢзңӢ他们жҳҜжҖҺд№ҲеҒҡеҲ°зҡ„

ж–°жҙІйҰ–дёӘж— з–«жғ…иЎ—йҒ“

иҝһз»ӯ23еӨ©ж— ж–°еўһз—…дҫӢ

ж–°жҙІеҢәж¶ЁжёЎж№–иЎ—жүҖиҫ–зҡ„26дёӘеӨ§йҳҹеҸҠ1дёӘзӨҫеҢәе…ЁйғЁжҰңдёҠжңүеҗҚпјҢжҲҗдёәж–°жҙІеҢәйҰ–дёӘж— з–«жғ…иЎ—гҖӮ

жҚ®ж–°жҙІеҢәз–«жғ…йҳІжҺ§жҢҮжҢҘйғЁжңҖж–°з»ҹи®ЎпјҢиҮӘ2жңҲ13ж—Ҙйӣ¶ж—¶иҮі3жңҲ7ж—Ҙйӣ¶ж—¶пјҢж¶ЁжёЎж№–иЎ—е·Із»Ҹиҝһз»ӯ23еӨ©ж— дёҖдҫӢж–°еҶ иӮәзӮҺзЎ®иҜҠз—…дҫӢпјӣ23еӨ©ж— дёҖдҫӢж–°еҶ иӮәзӮҺз–‘дјјз—…дҫӢгҖҒеҸ‘зғӯз—…дҫӢгҖҒеҜҶеҲҮжҺҘи§ҰиҖ…зӯүвҖңдёүзұ»дәәе‘ҳвҖқзҡ„йқһи§ЈйҷӨиҖ…гҖӮ

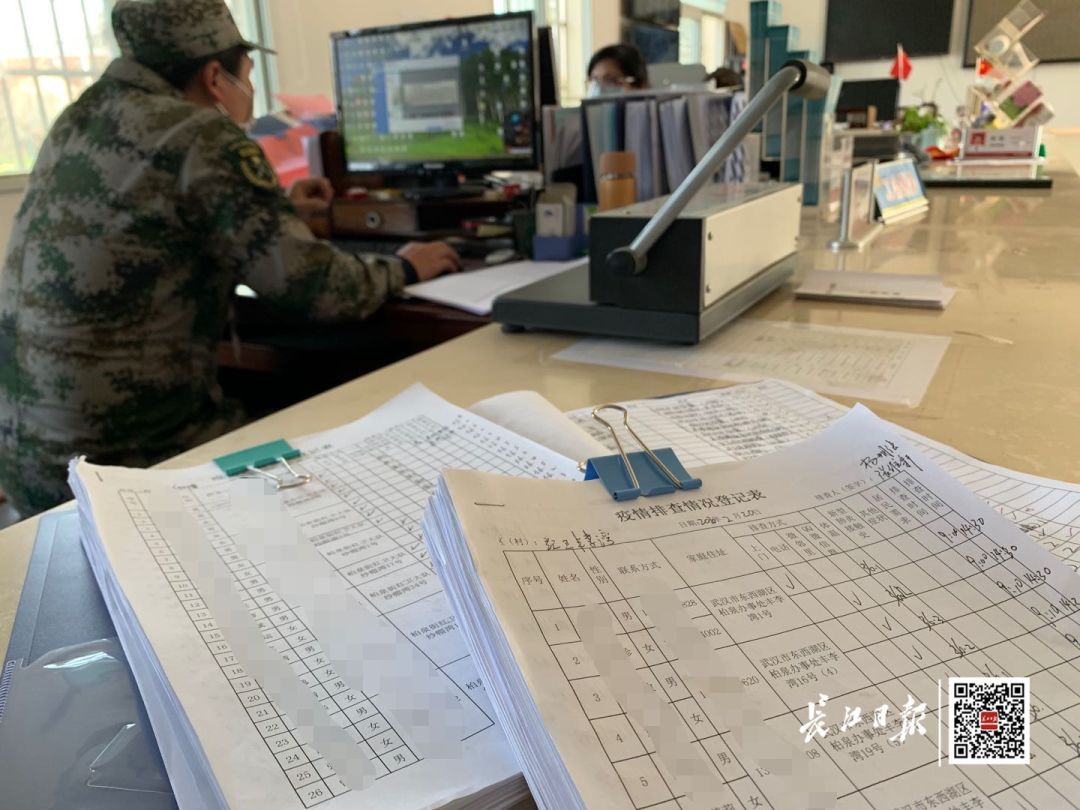

жІҗ家жіҫзӨҫеҢәе”ҜдёҖзҡ„иҝӣеҮәеҸЈиў«дёҘеҜҶз®ЎжҺ§ йҖҡи®Ҝе‘ҳзҺӢжһ—еҶӣ ж‘„

иҝһеӨңе®үжҺ’иҪҰиҫҶ

е°ҶеҸ‘зғӯдәәе‘ҳйҖҒеҫҖеҢ»йҷў

1жңҲ23ж—ҘпјҢж¶ЁжёЎж№–иЎ—ејҖе§ӢеӨ§жҺ’жҹҘиЎҢеҠЁпјҢеҜ№иҫ–еҢәеҶ…жүҖжңүеұ…ж°‘иҝӣиЎҢдҝЎжҒҜйҮҮйӣҶгҖҒжөӢйҮҸдҪ“жё©гҖҒе®Јдј еј•еҜјзӯүгҖӮ

вҖңжҺ’жҹҘз»“жһңи®©жҲ‘们йқһеёёзҙ§еј гҖӮвҖқж¶ЁжёЎж№–иЎ—е…ҡе·Ҙ委д№Ұи®°йӣ·еҒҘй•”д»Ӣз»ҚпјҢеҪ“ж—¶еңЁе®¶еұ…ж°‘жңү5713дәәпјҢе…¶дёӯжҳҘиҠӮиҝ”д№Ўдәәе‘ҳ779дәәпјҢдё”еӨ§йғЁеҲҶжҳҜд»ҺдёӯеҝғеҹҺеҢәиҝ”д№Ўзҡ„гҖӮең°еӨ„иҫғеҒҸзҡ„ж¶ЁжёЎж№–иЎ—дёҖдёӢеӯҗз«ҷеҲ°дәҶжҲҳвҖңз–«вҖқзҡ„йЈҺеҸЈжөӘе°–гҖӮ

1жңҲ23ж—ҘжҷҡпјҢж¶ЁжёЎж№–иЎ—йҒ“еүҚж–№жҺ’жҹҘдәәе‘ҳжҠҘе‘ҠпјҢиҝ”д№Ўдәәе‘ҳеҲҳжҹҗдҪ“жё©ејӮеёёпјҢжңүеҸ‘зғӯгҖҒд№ҸеҠӣзӯүз—ҮзҠ¶гҖӮ

вҖңз«ӢеҚійҮҮеҸ–жҺӘж–ҪпјҒвҖқиЎ—йҒ“иҝһеӨңе®үжҺ’иҪҰиҫҶпјҢе°ҶеҲҳжҹҗйҖҒеҲ°еҢәе®ҡзӮ№еҢ»йҷўпјҢ并еҜ№дёӨжҲ·еұ…民家еұһиҝӣиЎҢдҪ“жё©жЈҖжҹҘпјҢиҜўй—®иә«дҪ“зҠ¶еҶөпјҢиҜҰз»ҶдәҶи§ЈеҮәиЎҢи·ҜзәҝгҖҒжҺҘи§Ұдәәе‘ҳзӯүгҖӮ

1жңҲ24ж—ҘпјҢж¶ЁжёЎж№–иЎ—зҙ§жҖҘеҜ№жүҖжңүиҝ”д№Ўеұ…民家еәӯе®һиЎҢйҡ”зҰ»пјҢеҠ еӨ§е·ЎжҹҘеҠӣеәҰпјҢеҸ‘зҺ°иә«дҪ“ејӮеёёзҠ¶еҶө第дёҖж—¶й—ҙдёҠжҠҘгҖҒйҖҒиҜҠпјҢ并е°ҶеҜҶеҲҮжҺҘи§ҰиҖ…йҖҒеҫҖеҢәйӣҶдёӯйҡ”зҰ»зӮ№и§ӮеҜҹпјҢеҸҠж—¶еҲҮж–ӯдј жҹ“жәҗгҖӮ

з”ұдәҺе®һзҺ°дәҶж—©еҸ‘зҺ°гҖҒж—©йҡ”зҰ»пјҢе…ЁиЎ—д№ӢеҗҺеўһеҠ зҡ„зЎ®иҜҠз—…дҫӢеӨ§еӨҡжҳҜиў«йҡ”зҰ»и§ӮеҜҹзҡ„еҜҶеҲҮжҺҘи§Ұдәәе‘ҳпјҢз–«жғ…иў«дёҘж јжҺ§еҲ¶пјҢжІЎжңүеҮәзҺ°жү©ж•ЈгҖӮ

дёҘж јиҝӣиЎҢе°ҒжҺ§з®ЎзҗҶ

жҢЁе®¶жҢЁжҲ·еҸ‘ж”ҫеҸЈзҪ©

6ж—ҘдёҠеҚҲпјҢи®°иҖ…еңЁж¶ЁжёЎж№–иЎ—жІҗ家жіҫеӨ§йҳҹзңӢеҲ°пјҢдёҖжқЎе°Ҹи·ҜжҳҜеӨ§йҳҹйҖҡеҫҖеӨ–з•Ңзҡ„е”ҜдёҖеҮәеҸЈпјҢи·ҜеҸЈз”ЁеёҗзҜ·гҖҒжҙ»еҠЁй“Ғеӣҙж Ҹйҡ”ж–ӯпјҢеӨ§йҳҹе№ІйғЁгҖҒж°‘е…өгҖҒеҝ—ж„ҝиҖ…жӯЈеңЁеҖје®ҲпјҢжқҘи®ҝиҖ…вҖңйҖҡе…івҖқжӯҘйӘӨз№Ғзҗҗпјҡжү«еҒҘеә·з ҒгҖҒйҮҸдҪ“жё©гҖҒе–·жҙ’й…’зІҫж¶ҲжҜ’пјҢзҷ»и®°дәәе‘ҳдҝЎжҒҜгҖӮ

еӨ§йҳҹд№Ұи®°йҷ¶дҝҠй№Ҹд»Ӣз»ҚпјҢеӨ§йҳҹйҖҡеҫҖеӨ–з•Ңзҡ„еҸҰеӨ–дёӨдёӘеҸЈеӯҗе·Іе®һиЎҢзЎ¬йҡ”зҰ»пјҢеҸӘз•ҷдёӢиҝҷдёҖдёӘжҙ»еҠЁеҮәеҸЈпјҢе®үжҺ’дәәе‘ҳ24е°Ҹж—¶еҖјзҸӯгҖӮ

йҳІз–«жҲҳж–—жү“е“ҚеҗҺпјҢж¶ЁжёЎж№–иЎ—еңЁж–°жҙІзҺҮе…Ҳе®һж–ҪвҖңжҲҳж—¶вҖқз®ЎжҺ§пјҡ

еҜ№жүҖжңүзӨҫеҢәгҖҒеӨ§йҳҹеҮәе…ҘеҸЈиҝӣиЎҢе°ҒжҺ§з®ЎзҗҶпјҢеӨ–дәәдёҖеҫӢдёҚи®ёе…ҘеҶ…пјҢжқ‘еҶ…дәәе‘ҳжІЎжңүзү№ж®ҠеҺҹеӣ д№ҹдёҚе…Ғи®ёеӨ–еҮәгҖӮ

е…ЁиЎ—103еҗҚе…ҡе‘ҳе№ІйғЁгҖҒ160еӨҡеҗҚеҝ—ж„ҝиҖ…йҖҗдёҖдёҠй—Ёе®Јдј йҳІз–«зҹҘиҜҶпјҢеҸ‘ж”ҫеҸЈзҪ©пјҢж¶ҲжҜ’ж¶ҲжқҖгҖӮ

зҰҒжӯўжқ‘ж°‘еҮәй—ЁжӢңе№ҙгҖҒиҒҡйӨҗгҖҒжү“зүҢпјҢиҰҒжұӮиҝ”д№Ўдәәе‘ҳеңЁе®¶йҡ”зҰ»пјҢж— дәӢдёҚеҫ—еҮәй—ЁгҖӮ

еҰӮжӯӨдёҘж јзҡ„е°ҒжҺ§з®ЎзҗҶпјҢеҰӮдҪ•еҸ‘еҠЁжқ‘ж°‘пјҹеҰӮдҪ•еҸ–еҫ—жқ‘ж°‘зҡ„ж”ҜжҢҒпјҹйҷ¶дҝҠй№ҸиҜҙпјҢиҰҒжҠҠйЈҺйҷ©е‘ҠиҜүеӨ§е®¶пјҢи®©еӨ§е®¶зңҹжӯЈжҳҺзҷҪвҖңдёҚеҮәй—ЁжүҚжҳҜе®үе…Ёзҡ„вҖқпјҢиҮӘи§үж”ҜжҢҒй…ҚеҗҲе°ҒжҺ§з®ЎзҗҶгҖӮ

йӣҶдёӯйҮҮиҙӯгҖҒеҲҶжҲ·й…ҚйҖҒ

дҝқдҫӣеә”е…ЁйғЁйҖҒиҙ§дёҠй—Ё

вҖңжқҺеёҲеӮ…пјҢиҝҷжҳҜдҪ 家зҡ„еҘ¶зІүпјҢеҢ…иЈ№е·Із»Ҹж¶ҲжҜ’дәҶгҖӮвҖқ3жңҲ7ж—ҘдёҠеҚҲпјҢж–°жҙІеҢәжЈҖеҜҹйҷўдёӢжІүиЎ—йҒ“е№ІйғЁжҲҗиҠіе°Ҷд»Һж–°жҙІеҹҺеҢәеҸ–еҲ°зҡ„еҝ«йҖ’пјҢйҖҒеҲ°жІҗ家жіҫзӨҫеҢәжқҺеёҲеӮ…家гҖӮжқҺеёҲеӮ…д№ӢеүҚеңЁзҪ‘дёҠиҙӯд№°дәҶдёӨз®ұе©ҙе„ҝеҘ¶зІүпјҢиҙ§йҖҒдёҚеҲ°жқ‘йҮҢпјҢеҸҲдёҚиғҪеҮәй—ЁиҮӘжҸҗпјҢеҸӘеҘҪжү“з”өиҜқеҗ‘иЎ—йҒ“жұӮеҠ©гҖӮ

йҳІжҺ§еүҚжңҹпјҢ涨渡湖街蔬иҸңзӯүзү©иө„еҹәжң¬еҒҡеҲ°иҮӘдҫӣпјӣеҗҺжңҹйҮҮеҸ–йӣҶдёӯйҮҮиҙӯгҖҒеҲҶжҲ·й…ҚйҖҒзҡ„еҠһжі•гҖӮзӨҫеҢәгҖҒеӨ§йҳҹе®үжҺ’еҝ—ж„ҝиҖ…пјҢеҜ№жҺҘеұ…ж°‘йңҖжұӮпјҢйӣҶдёӯйҮҮиҙӯзұігҖҒжІ№гҖҒиӮүзұ»гҖҒе©ҙе„ҝеҘ¶зІүгҖҒе°ҝдёҚж№ҝзӯүз”ҹжҙ»зү©иө„пјҢж¶ҲжҜ’еҗҺйҖҒиҙ§дёҠй—ЁгҖӮ

жІҗ家жіҫзӨҫеҢәжҳҜдёҖдёӘиҖҒж—§ејҖж”ҫејҸзӨҫеҢәпјҢ269жҲ·880дҪҚеұ…ж°‘еҲҶдёәдёүдёӘйӣҶдёӯеұ…ж°‘зӮ№пјҢжңҖиҝңзҡ„дёҖдёӘеұ…ж°‘зӮ№еңЁеҸҢжҹіиЎ—йҒ“еҶ…пјҢжҳҜдёҖеқ—вҖңйЈһең°вҖқпјҢжңү47жҲ·еұ…ж°‘пјҢдёҺеұ…委дјҡи·қзҰ»иҝ‘10е…¬йҮҢгҖӮ

зӨҫеҢәеүҜдё»д»»еҗҙе’Ңе№ідё»еҠЁиҜ·зјЁпјҢдё“иҒҢиҙҹиҙЈиҝҷеқ—вҖңйЈһең°вҖқеұ…ж°‘зӮ№е’ҢеҸҰдёҖдёӘеұ…ж°‘зӮ№е·ҘдҪңгҖӮеӣ дёәдёҚдјҡйӘ‘з”өеҠЁиҪҰпјҢеҘ№жҖ»жҳҜиө°и·ҜеҫҖиҝ”дёӨдёӘзӣёи·қ2е…¬йҮҢзҡ„еұ…ж°‘зӮ№пјҢжҜҸеӨ©жңҖе°‘4ж¬ЎпјҢжЈҖжҹҘеҚЎеҸЈпјҢжөӢйҮҸдҪ“жё©гҖҒеҸ‘ж”ҫзү©иө„вҖҰвҖҰвҖңжҲ‘зҡ„еҫ®дҝЎжӯҘж•°жҜҸеӨ©жңҖе°‘йғҪжҳҜ2дёҮжӯҘгҖӮвҖқеҗҙе’Ңе№іиҜҙпјҢвҖңеҸӘиҰҒеұ…ж°‘е®үеҝғе®…еңЁе®¶йҮҢпјҢжҲ‘们иҫӣиӢҰдёҖзӮ№жІЎе•ҘгҖӮвҖқ

вҖңеҗ„зӨҫеҢәгҖҒеӨ§йҳҹеҹәжң¬дёҠ3еҲ°5еӨ©йӣҶдёӯйҮҮиҙӯдёҖж¬ЎпјҢжңүдәӣдёӘжҖ§еҢ–гҖҒзҙ§жҖҘйңҖжұӮпјҢжҲ‘们专门е®үжҺ’дәәеҜ№жҺҘгҖӮвҖқйӣ·еҒҘй•”иҜҙпјҢе°Ҫе…ЁеҠӣи®©зҫӨдј—жңүйңҖжұӮдёҚеҮәзӨҫеҢәгҖҒеӨ§йҳҹгҖӮ

дёңиҘҝж№–йҰ–дёӘж— з–«жғ…зӨҫеҢә

з–«жғ…еҸ‘з”ҹд»ҘжқҘпјҢж— дёҖдҫӢзЎ®иҜҠжҲ–з–‘дјј

дёңиҘҝж№–еҢә第дёҖдёӘи®Өе®ҡжҢӮзүҢзҡ„ж— з–«жғ…зӨҫеҢәвҖ”вҖ”жҹҸжіүиЎ—зәўеҚ«зӨҫеҢәе…ұжңү229жҲ·гҖҒ727дәәпјҢеҢ…еҗ«9дёӘжқ‘ж№ҫпјҢиҫ–еҢәеӨ§йғЁеҲҶдҪҚдәҺдёңжҹҸи·Ҝд»ҘеҢ—пјҢзҙ§йӮ»жҹҸжіүж–°иӢ‘зӨҫеҢәгҖӮзәўеҚ«зӨҫеҢәиҮӘз–«жғ…еҸ‘з”ҹд»ҘжқҘпјҢж— дёҖдҫӢзЎ®иҜҠжҲ–з–‘дјјз—…дҫӢпјҢдёҖзӣҙдёҘж јиҗҪе®һз®ЎжҺ§ж”ҝзӯ–гҖӮ13еҗҚзӨҫеҢәе·ҘдҪңдәәе‘ҳгҖҒ1еҗҚдёӢжІүе№ІйғЁе’Ң30еӨҡеҗҚеҝ—ж„ҝиҖ…е…Ёе‘ҳж— дј‘пјҢдёәзӨҫеҢәеұ…ж°‘зӯ‘иө·еҒҘеә·дҝқжҠӨзҪ‘гҖӮ

й•ҝжұҹж—ҘжҠҘи®°иҖ…дё“зЁӢеүҚеҫҖпјҢи·ҹйҡҸе·ҘдҪңдәәе‘ҳдёҖиө·иө°иҝӣжқ‘ж№ҫпјҢзҺ°еңәжҺўи®ҝеҶңжқ‘зӨҫеҢәеҰӮдҪ•иҝӣиЎҢдёҘж јз®ЎжҺ§гҖӮ

жҜҸ家жҜҸжҲ·еҸ‘жё©еәҰи®Ў

дёҘжҺ§еҮәе…Ҙз»ҙжҢҒз”ҹдә§

и®°иҖ…й©ҫиҪҰд»ҺдёңжҹҸи·ҜжӢҗе…Ҙиҝӣжқ‘е°ҸйҒ“пјҢдёҚиҝңеӨ„е°ұзңӢеҲ°4еҗҚеҝ—ж„ҝиҖ…жҠҠе®Ҳи·ҜеҸЈпјҢйҳІз–«е®Јдј дҝЎжҒҜз”Ёжң¬ең°иҜқеңЁеҸҚеӨҚе№ҝж’ӯгҖӮиҝӣжқ‘иҪҰиҫҶзҡ„иҜҒ件гҖҒйҡҸиҪҰдәәе‘ҳзҡ„е·ҘдҪңиҜҒжҳҺд»ҘеҸҠеҒҘеә·з ҒеқҮдјҡд»”з»ҶжЈҖжҹҘпјҢиҝҳиҰҒжөӢйҮҸдҪ“жё©гҖӮ

и®°иҖ…иҝӣе…Ҙж—¶пјҢеүҚйқўжӯЈеҘҪжңүдёҖиҫҶйқўеҢ…иҪҰиҪҪзқҖж•°дәәеүҚжқҘжӣҙжҚўи“„з”өжұ и®ҫеӨҮгҖӮеӣ дёәдёҖдҪҚйҡҸиҪҰдәәе‘ҳдҪ“жё©еҒҸй«ҳпјҢеҝ—ж„ҝиҖ…з«ӢеҲ»и®©йқўеҢ…иҪҰйқ иҫ№пјҢжүҖжңүдәәе…ЁйғЁзӯүеҖҷпјҢзӣҙеҲ°еҸҚеӨҚжөӢйҮҸзЎ®и®Өж— иҜҜжүҚдәҲд»Ҙж”ҫиЎҢгҖӮ

вҖңдёҘиҝӣдёҘеҮәжҳҜжңҖеҹәжң¬зҡ„еҺҹеҲҷгҖӮвҖқзәўеҚ«зӨҫеҢәд№Ұи®°й»„жө·ж¶ӣиҜҙпјҢж•ҙдёӘзӨҫеҢәи®ҫзҪ®дәҶ17дёӘеӣҙжҢЎпјҢеҸӘз•ҷдёҖдёӘиҝӣеҮәйҖҡйҒ“гҖӮзәўеҚ«зӨҫеҢәиҝҳжғіеҠһжі•йҮҮиҙӯдәҶдёҖжү№ж°ҙ银温еәҰи®ЎпјҢеҸ‘з»ҷеҗ„家еҗ„жҲ·гҖӮжҜҸеӨ©дёҠеҚҲдёӢеҚҲпјҢеұ…ж°‘йғҪдјҡиҮӘиЎҢжөӢйҮҸдёҖж¬ЎдҪ“жё©пјҢеңЁеҫ®дҝЎзҫӨдёӯжҠҘеӨҮгҖӮеҜ№дәҺйғЁеҲҶзӢ¬еұ…иҖҒе№ҙдәәпјҢеҲҷз”ұеҝ—ж„ҝиҖ…зҷ»й—ЁжөӢйҮҸгҖӮ

зәўеҚ«зӨҫеҢәеқҡжҢҒжҜҸеӨ©и®°еҪ•еұ…ж°‘дҪ“жё©ж•°жҚ® й•ҝжұҹж—ҘжҠҘи®°иҖ…жһ—еқӨ ж‘„

з”ҹжҙ»зү©иө„гҖҒиҚҜе“Ғе’ҢзұіиҸңзІ®жІ№д№ҹе’Ңе…¶д»–ең°ж–№дёҖж ·пјҢеұ…ж°‘еҗ‘зӨҫеҢәжҢүйңҖдёӢеҚ•пјҢ然еҗҺз”ұе·ҘдҪңдәәе‘ҳз»ҹдёҖеӨ–еҮәиҙӯд№°гҖҒж¶ҲжҜ’еҗҺеҸ‘ж”ҫгҖӮ

жҺҘеҲ°еұ…ж°‘йңҖжұӮпјҢй»„жө·ж¶ӣз«ӢеҲ»иө°еҮәзӨҫеҢәжңҚеҠЎз«ҷ й•ҝжұҹж—ҘжҠҘи®°иҖ…жһ—еқӨ ж‘„

вҖңжҲ‘们зҡ„йҡҫйўҳеңЁдәҺжңүдёӘжқ‘ж№ҫзұ»дјјвҖҳйЈһең°вҖҷпјҢи·ҹе…¶д»–зӨҫеҢәж··еңЁдёҖиө·пјҢеҫҲйҡҫйҖҡиҝҮе°Ғи·ҜжқҘз®ЎжҺ§дәәе‘ҳжөҒеҠЁгҖӮвҖқзӨҫеҢәе·ҘдҪңдәәе‘ҳеҲҳй”ҒеҸЈдёӯзҡ„иҝҷдёӘжқ‘ж№ҫпјҢеҗҚеҸ«дё°жқҺж№ҫпјҢжңү64жҲ·гҖҒ179дәәпјҢдёҺиҢ…еәҷйӣҶеӨ§йҳҹзҡ„иҫ–еҢәдҪҸжҲ·зҠ¬зүҷдәӨй”ҷгҖӮдёәдәҶз®ЎеҘҪиҝҷдёӘең°ж–№пјҢй»„жө·ж¶ӣжҜҸеӨ©йғҪиҰҒеёҰзқҖеҗҢдәӢеңЁйҮҢйқўе·ЎйҖ»пјҢйҳІжӯўеӨ–жқҘдәәе‘ҳиҝӣе…ҘгҖӮ

еңЁи®°иҖ…и·ҹйҡҸе·ЎйҖ»йҳҹиҝӣжқ‘зҡ„иҝҮзЁӢдёӯпјҢжңүдёҚе°‘жқ‘ж°‘зў°еҲ°й»„жө·ж¶ӣйғҪдё»еҠЁиҰҒжұӮжөӢйҮҸдҪ“жё©гҖӮиҝҳжңүжқ‘ж°‘жү“еҗ¬еҮ ж—¶иғҪеҮәй—ЁпјҢиҮӘе·ұеңЁжұҹеӨҸжүҝеҢ…дәҶйұјеЎҳпјҢй»„жө·ж¶ӣдёҖиҫ№е®үжҠҡпјҢдёҖиҫ№и®Іи§Јзӣёе…іж”ҝзӯ–гҖӮ

е·ҘдҪңдәәе‘ҳеңЁдё°жқҺж№ҫдёәеұ…ж°‘жөӢйҮҸдҪ“жё© й•ҝжұҹж—ҘжҠҘи®°иҖ…жһ—еқӨ ж‘„

зәўеҚ«зӨҫеҢәжҳҜдёҖдёӘеҶңжқ‘зӨҫеҢәпјҢдё»иҰҒе…»ж®–еӣӣеӨ§е®¶йұјпјҢиҝҳжңүйғЁеҲҶиҺІи—•е’Ңж°ҙзЁ»дҪңзү©гҖӮвҖңйҳІз–«е’Ңз”ҹдә§йғҪдёҚиғҪиҖҪиҜҜвҖқпјҢй»„жө·ж¶ӣиҜҙпјҢзӨҫеҢәеңЁдёңиҘҝж№–еҶңдёҡйғЁй—Ёзҡ„её®еҠ©дёӢпјҢе·Із»Ҹе»әз«Ӣиө·дәҶзЁіе®ҡзҡ„й”Җе”®жё йҒ“пјҢдёәе…»ж®–жҲ·и§ЈеҶізҮғзңүд№ӢжҖҘгҖӮвҖңдёңиҘҝиғҪеҚ–еҮәеҺ»пјҢдёҚдәҸй’ұпјҢжҲ‘们еңЁе®¶жүҚеҫ…еҫ—дҪҸе•ҠгҖӮвҖқдёҖдҪҚзҺӢ姓жқ‘ж°‘иҜҙйҒ“гҖӮпјҲй•ҝжұҹиһҚеӘ’еҮәе“Ғпјү