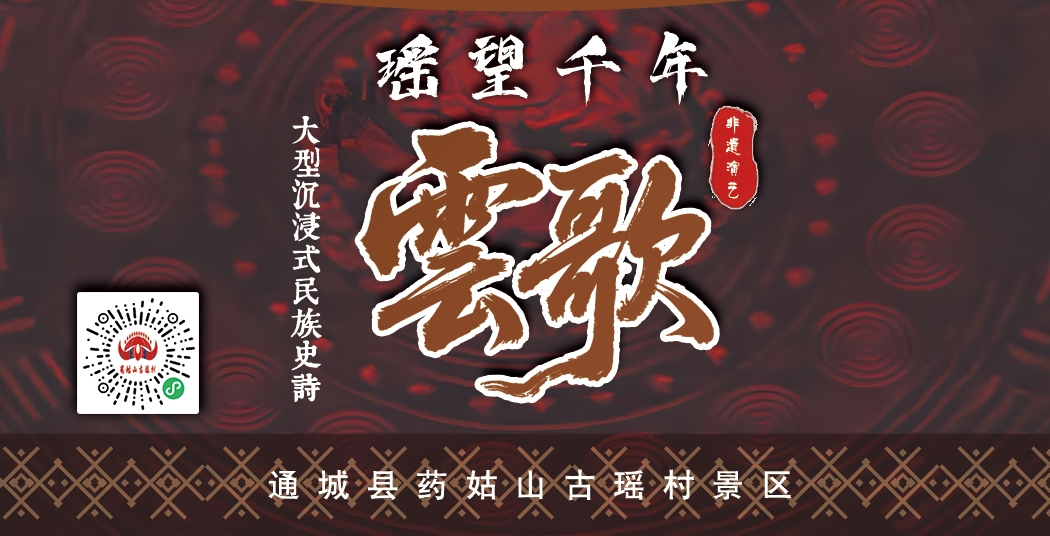

гҖҗе…ЁеӘ’дҪ“и®°иҖ… еҲҳеә·гҖ‘9жңҲ29ж—ҘпјҢйҖҡеҹҺиҚҜ姑еұұеҸӨ瑶жқ‘жҷҜеҢәеҚіе°Ҷз„•ж–°ејҖеӣӯгҖӮдҪңдёәејҖеӣӯйҮҚеӨҙжҲҸзҡ„еӨ§еһӢжІүжөёејҸж°‘ж—ҸеҸІиҜ—гҖҠ瑶жңӣеҚғе№ҙВ·дә‘жӯҢгҖӢзӣ®еүҚжҺ’з»ғиҝӣеұ•еҰӮдҪ•пјҹжңүе“ӘдәӣдёҚе®№й”ҷиҝҮзҡ„дә®зӮ№пјҹд»ҠеӨ©пјҢи®°иҖ…жҸҗеүҚжҺўи®ҝ瑶жңӣеҚғе№ҙе№ҝеңәпјҢзӣҙеҮ»жј”е‘ҳеҗҲз»ғзҺ°еңәгҖӮ

еӮҚжҷҡ7ж—¶пјҢеӨңиүІжөёжҹ“дёӢзҡ„瑶жңӣеҚғе№ҙе№ҝеңәйӣҫж°”ж°Өж°ІпјҢе…үеҪұдәӨй”ҷгҖӮзҺҜеҪўеү§еңәеҶ…пјҢжј”е‘ҳ们жӯЈжІҝзқҖж°ҙ幕зҺҜз»•зҡ„йҖҡйҒ“еҸҚеӨҚжҺ’з»ғиҝҒеҫҷеңәжҷҜгҖӮ

еӨ§еһӢжІүжөёејҸж°‘ж—ҸеҸІиҜ—гҖҠ瑶жңӣеҚғе№ҙВ·дә‘жӯҢгҖӢжҖ»еҜјжј” еҲҳдјҜе®үпјҡжҲ‘们ж•ҙдёӘеү§еңәжҳҜдёҖдёӘеӣҙеҗҲејҸзҡ„еңҶеҪўеү§еңәпјҢдёҚеҒҡдј з»ҹзҡ„и§Ӯдј—еёӯе’Ңдј з»ҹзҡ„иҲһеҸ°пјҢжҲ‘们жҠҠи§Ӯдј—иҜ·еҲ°еңәең°дёӯй—ҙпјҲиҝ‘и·қзҰ»гҖҒжІүжөёејҸи§ӮзңӢжј”еҮәпјүпјҢжј”е‘ҳзҡ„иЎЁжј”дјҡеңЁж•ҙдёӘзҺҜз»•зҡ„360еәҰзҡ„еұұж°ҙе®һжҷҜзҡ„иҲһзҫҺиЈ…зҪ®йҮҢйқўпјҢз”ҡиҮідјҡжҸ’е…ҘеҲ°и§Ӯдј—йҮҢйқўпјҢеҺ»и·ҹд»–иҝӣиЎҢйӣ¶и·қзҰ»зҡ„дә’еҠЁе’ҢиЎЁжј”пјҢеёҢжңӣиғҪз»ҷжқҘдҪ“йӘҢиҝҷеңәжј”еҮәзҡ„жүҖжңүзҡ„жёёе®ўдёҖдёӘе…Ёж–°зҡ„дёҚеҗҢзҡ„дҪ“йӘҢгҖӮ

еҜјжј”еҸЈдёӯвҖңе…Ёж–°зҡ„дҪ“йӘҢвҖқпјҢжәҗдәҺеҜ№з‘¶ж—Ҹж–ҮеҢ–ж №и„үзҡ„иҷ”иҜҡиҮҙ敬гҖӮеҲӣдҪңеӣўйҳҹд»ҺиҚҜ姑еұұзҡ„еұұж°ҙдј иҜҙдёӯжұІеҸ–зҒөж„ҹпјҢи®©еҸӨиҖҒж–ҮжҳҺеңЁиҲһеҸ°дёҠзңҹе®һеҸҜж„ҹең°з„•еҸ‘з”ҹжңәгҖӮ

еӨ§еһӢжІүжөёејҸж°‘ж—ҸеҸІиҜ—гҖҠ瑶жңӣеҚғе№ҙВ·дә‘жӯҢгҖӢжҖ»еҜјжј” еҲҳдјҜе®үпјҡйҰ–е…ҲжҲ‘们д»Һеү§жң¬зҡ„и§’еәҰпјҢжүҖжңүзҡ„ж–Үжң¬жҳҜеҮәиҮӘдәҺгҖҠзӣҳзҺӢеӨ§жӯҢгҖӢд»ҘеҸҠгҖҠиҝҮеұұ瑶гҖӢзӯүеҸӨзұҚпјҢзј–еү§иҖҒеёҲеҒҡдәҶеӨ§йҮҸзҡ„е·ҘдҪңеҺ»ж”¶йӣҶиҝҷдәӣзҙ жқҗпјҢ然еҗҺд»ҺдёӯжұІеҸ–е…»еҲҶгҖӮд»Һйҹід№җеұӮйқўжҲ‘们еӨ§йҮҸең°йҮҮйӣҶдәҶеҪ“ең°зҡ„дёҖдәӣеҸӨжӯҢзҡ„е…ғзҙ пјҢ然еҗҺиҝӣиЎҢйҹід№җзҡ„еҲӣдҪңпјҢдҪңдёәжҲ‘们йҹід№җеҲӣдҪңзҡ„дёҖдёӘж”Ҝж’‘гҖӮж•ҙдёӘзҡ„жңҚиЈ…д№ҹжҳҜиҝӣиЎҢдәҶеӨ§йҮҸзҡ„иҖғиҜҒпјҢеӣ дёә瑶ж—ҸиҝҒеҫҷдә§з”ҹдәҶйқһеёёеӨҡзҡ„ж”Ҝзі»пјҢжүҖд»ҘжҲ‘们еҺ»иҖғиҜҒдәҶжүҖжңү瑶ж—Ҹж”Ҝзі»пјҢеҢ…жӢ¬иҝҮеұұ瑶гҖҒи“қйқӣ瑶гҖҒзҷҪеӨҙ瑶зӯүзӯүгҖӮ

жҚ®жӮүпјҢе…Ёеү§д»Ҙ瑶ж—ҸеҚғе№ҙиҝҒеҫҷеҸІдёәеҸҷдәӢдё»зәҝпјҢеҚ•еңәж—¶й•ҝзәҰ40еҲҶй’ҹгҖӮиҖҢиҝҷеңәиҝҪеҜ»д№Ӣж—…зҡ„з»ҲзӮ№пјҢе°ҶдёҚи®ҫдј з»ҹзҡ„谢幕帷幕гҖӮеұҠж—¶пјҢжј”е‘ҳе°ҶйӮҖиҜ·жүҖжңүи§Ӯдј—еӣҙжӢўиҮіиҲһеҸ°дёӯеӨ®иұЎеҫҒ家еӣӯдёҺеӣўиҒҡзҡ„вҖңзҒ«еЎҳвҖқе‘ЁеӣҙпјҢеңЁе……ж»Ўз”ҹе‘ҪеҫӢеҠЁзҡ„жӢҚжү“иҲһиҠӮеҘҸдёӯпјҢе…ұеҗҢе®ҢжҲҗд»ҺвҖңи§Ӯжј”вҖқеҲ°вҖңеҸӮдёҺвҖқпјҢд»ҺвҖңе®ўдәәвҖқеҲ°вҖң家дәәвҖқзҡ„иә«д»ҪиҪ¬еҸҳгҖӮ

ж–ҮеҢ–дёәйӯӮпјҢзЎ®з«ӢдәҶжј”еҮәзҡ„зІҫзҘһеҶ…ж ёгҖӮиҖҢиҰҒе°ҶвҖңеҚғ家峒вҖқзҡ„дј иҜҙгҖҒеһ’зҹіж–ҮеҢ–зҡ„жҷәж…§еңЁиҚҜ姑еұұзҡ„еӨңиүІдёӯйІңжҙ»ең°ж ‘з«Ӣиө·жқҘпјҢеҲҷйңҖиҰҒжҠҖжңҜдёәд№Ӣй“ёе°ұйӘЁйӘјгҖӮ

еӨ§еһӢжІүжөёејҸж°‘ж—ҸеҸІиҜ—гҖҠ瑶жңӣеҚғе№ҙВ·дә‘жӯҢгҖӢжҖ»еҲ¶дҪңдәә зҺӢеҜ…еі°пјҡжҠҖжңҜж–№йқўпјҢжҲ‘们йҖҡиҝҮ移еҠЁиҪЁйҒ“е»ҠжЎҘгҖҒејҖеҗҲзүӣеӨҙй—ЁгҖҒж°ҙзҒ«зү№ж•ҲгҖҒиҠұиҪҰйҒ“е…·гҖҒеЁҒдәҡгҖҒж— дәәжңәзӯүжҠҖжңҜеҠ жҢҒпјҢе®ҢзҫҺе‘ҲзҺ°еҸӨ瑶д»ҺиҝңеҸӨиҝҒеҫҷеҲ°зҺ°д»Јдј жүҝзҡ„еЈ®йҳ”еҺҶзЁӢгҖӮ

еҺҡйҮҚзҡ„ж–ҮзҢ®иҖғжҚ®дёҺйҮҮйЈҺжҲҗжһңпјҢйҷӨдәҶзҒҜе…үгҖҒйҹід№җзҡ„еҠ жҢҒпјҢжӣҙйңҖиҰҒжј”е‘ҳ们еёҰзқҖеҜ№ж–ҮеҢ–зҡ„敬з•ҸдёҺи§’иүІзҡ„жҠ•е…ҘгҖӮ

йҘ°вҖңеҲҖеұұе°‘е№ҙвҖқжј”е‘ҳ еҪӯж°ёй‘«пјҡеңЁеү§дёӯжҲ‘дҪңдёәдёҖдёӘеҲҖеұұе°‘е№ҙзҡ„и§’иүІпјҢдёәдәҶжү“зЈЁеҘҪиҝҷдёӘи§’иүІпјҢе°ұзҲ¬жқҶзҡ„иҝҷж ·дёҖдёӘеҠЁдҪңпјҢпјҲжҜҸеӨ©иҮіе°‘пјүиҝһз»ӯз»ғд№ дёӨдёүдёӘе°Ҹж—¶гҖӮ

е…ЁдҪ“жј”е‘ҳе·ІжҺ’з»ғдёҖдёӘжңҲпјҢж—ҘеқҮи®ӯз»ғи¶…иҝҮ12е°Ҹж—¶пјҢеҸӘдёәе°ҶжңҖе®ҢзҫҺзҡ„жј”еҮәе‘ҲзҺ°з»ҷи§Ӯдј—гҖӮ

йҘ°вҖңзҺ°д»ЈеҜ»ж №дәәвҖқеҘіжј”е‘ҳ йғ‘зӨјиҚЈпјҡиҷҪ然иҜҙжҲ‘们жҺ’з»ғдјҡжҜ”иҫғиҫӣиӢҰпјҢдҪҶжҳҜеӣ дёәжҲ‘们жғіжҠҠиҝҷйҮҢзҡ„ж–ҮеҢ–еҸ‘жү¬пјҢи®©еӨ§е®¶йғҪзҹҘйҒ“пјҢжүҖд»ҘиҜҙжҲ‘们и§үеҫ—иҫӣиӢҰжҳҜеҖјеҫ—зҡ„пјҢиҖҢдё”жҲ‘们д№ҹдёәиғҪеҸ‘жү¬ж–ҮеҢ–иҖҢж„ҹеҲ°ејҖеҝғгҖӮжүҖд»ҘиҜҙеңЁжҺҘдёӢжқҘзҡ„жҺ’з»ғдёӯпјҢжҲ‘们дјҡжӣҙеҠ еҠӘеҠӣпјҢжҠҠжңҖеҘҪзҡ„ж•Ҳжһңе‘ҲзҺ°з»ҷеӨ§е®¶гҖӮ

иҝҷеңәиһҚеҗҲзҺ°д»Јз§‘жҠҖдёҺеҸӨиҖҒи®°еҝҶзҡ„еҸІиҜ—еӨ§з§ҖпјҢе°ҶжҲҗдёәиҝһжҺҘеҚғе№ҙж—¶е…үзҡ„жЎҘжўҒпјҢеёҰйўҶжҜҸдёҖдҪҚи§ҒиҜҒиҖ…з©ҝи¶Ҡеұұжө·пјҢе…ұиөҙдёҖеңәи·Ёи¶Ҡж—¶з©әзҡ„ж–ҮеҢ–д№ӢзәҰгҖӮ9жңҲ29ж—ҘпјҢи®©жҲ‘们иө°иҝӣиҚҜ姑еұұеҸӨ瑶жқ‘пјҢеңЁзңҹе®һдёҺе…үеҪұд№Ӣй—ҙпјҢж„ҹеҸ—дёҖдёӘж°‘ж—Ҹиө°еҗ‘ж–°з”ҹзҡ„зЈ…зӨҙеҸІиҜ—гҖӮ

зј–иҫ‘пҪңе‘ЁжўҰзҸҚ

дёҖе®ЎпҪңзҶҠ зҡ“

дәҢе®ЎпҪңй»ҺиөӣжҳҺ

дёүе®ЎпҪңзҡ®жұҹжҳҹ

(иҙӯзҘЁйҖҡйҒ“-жү«жҸҸдәҢз»ҙз Ғ)