1937е№ҙз§ӢпјҢж№–еҢ—йҖҡеҹҺпјҢзЁ»жөӘзҝ»ж»ҡзҡ„з”°еҹӮдёҠпјҢ200дҪҷеҗҚдҝқе®үйҳҹеЈ«е…өеҲ—йҳҹйӣҶз»“гҖӮ

他们еӨҡж•°дәәд»ҺжңӘиёҸи¶іиҝҮ家乡зҷҫйҮҢд№ӢеӨ–зҡ„еңҹең°пјҢжӯӨеҲ»еҚҙе°Ҷзӣ®е…үжҠ•еҗ‘1600йҮҢеӨ–зӮ®зҒ«иҝһеӨ©зҡ„дёҠжө·еёӮгҖӮ

и°Ғд№ҹдёҚзҹҘпјҢиҝҷдёҖеҺ»пјҢ他们зҡ„еҗҚеӯ—е°Ҷж°ёиҝңеҲ»иҝӣж°‘ж—Ҹи®°еҝҶзҡ„дё°зў‘гҖӮ

1937е№ҙ8жңҲ13ж—ҘпјҢж—ҘеҜҮжӮҚ然еҜ№дёҠжө·еҸ‘еҠЁиҝӣж”»пјҢи‘—еҗҚзҡ„ж·һжІӘдјҡжҲҳзҲҶеҸ‘пјҢдёӯж—ҘеҸҢж–№жҠ•е…ҘдәҶ100дёҮе…өеҠӣгҖӮ

дёӯеӣҪеҶӣйҳҹиҷҪйЎҪејәжҠөжҠ—пјҢдҪҶжҝҖжҲҳдёҚеҲ°1дёӘжңҲпјҢйғЁйҳҹе…өе‘ҳжҚҹиҖ—жһҒеӨ§пјҢдёҚж–ӯиЎҘе……еҸҲдёҚж–ӯеҮҸе‘ҳпјҢеҜјиҮҙжұҹжөҷиөЈзҡ–е…өжәҗжһҜз«ӯпјҢдәҺжҳҜж№–еҢ—дҝқе®үдә”еӣўйҖҡеҹҺдҝқе®үеӨ§йҳҹ1гҖҒ3дёӨдёӘдёӯйҳҹжҺҘеҲ°д»»еҠЎпјҢй©°жҸҙдёҠжө·гҖӮ

9жңҲ8ж—ҘпјҢ1гҖҒ3дёӨдёӘдёӯйҳҹзҡ„200еӨҡеҗҚе®ҳе…өеҲҶеҲ«еңЁдёӯйҳҹй•ҝзҹізҫҺиұӘе’Ңе”җжЈЈеёҰйўҶдёӢпјҢжӯҘиЎҢејҖиөҙиөөжқҺжЎҘиҪҰз«ҷпјҢ然еҗҺд№ҳзҒ«иҪҰеҲ°иҫҫжұүеҸЈдёҖдёӘеҸ«вҖңд№қж ӢиҗҘжҲҝвҖқзҡ„е…өиҗҘпјҢиҝӣиЎҢдәҶ20еӨҡеӨ©зҡ„еҶӣдәӢејәеҢ–и®ӯз»ғгҖӮ

10жңҲеҲқпјҢ他们д»ҺжұүеҸЈеӨ§жҷәи·Ҝзҷ»зҒ«иҪҰпјҢз»Ҹйғ‘е·һиҪ¬йҷҮжө·зәҝпјҢеҺҶз»Ҹ5еӨ©5еӨңеҲ°иҫҫдёҠжө·зңҹеҰӮзҒ«иҪҰз«ҷпјҢиў«зј–е…Ҙ88еёҲ262ж—…524еӣў1иҗҘпјҢзҹізҫҺиұӘд»»3иҝһиҝһй•ҝпјҢ并з«ӢеҚіеҠ е…ҘеҚҒеӯ—жЎҘйҳІеҫЎжҲҳпјҢжҠөжҠ—ж—ҘеҜҮиҝӣж”»гҖӮ

10жңҲ26ж—ҘпјҢ第88еёҲ262ж—…524еӣўеӣўйҷ„и°ўжҷӢе…ғдёҙеҚұеҸ—е‘ҪпјҢзҺҮ1иҗҘе®ҳе…ө420дҪҷдәәз•ҷе®Ҳй—ёеҢ—еӣӣиЎҢд»“еә“пјҢеҜ№еӨ–е®Јз§°800дҪҷдәәгҖӮ

дёәд»Җд№ҲдјҡйҖүжӢ©еӣӣиЎҢд»“еә“пјҹдҪңдёәеҪ“ж—¶дёҠжө·йҮ‘еҹҺгҖҒеӨ§йҷҶгҖҒзӣҗдёҡгҖҒдёӯеҚ—еӣӣеӨ§й“¶иЎҢзҡ„д»“еә“пјҢиҝҷйҮҢдёҚд»…еўҷеҺҡжҘјй«ҳпјҢиҖҢдё”йқһеёёеқҡеӣәгҖҒжҳ“е®Ҳйҡҫж”»гҖӮ

еҶөдё”пјҢиҝҷйҮҢдҪҚзҪ®зү№ж®ҠвҖ”вҖ”иғҢйқ иӢҸе·һжІіпјҢеҚ—йқўжҳҜеҪ“ж—¶зҡ„е…¬е…ұз§ҹз•ҢпјҢйҡ”зқҖдёҖжқЎжІіе°ұиғҪзңӢеҲ°еҜ№еІёзҡ„жҲҳж–—пјҢжӢҝзқҖжңӣиҝңй•ңе°ұиғҪзңӢжё…жҘҡжҲҳ士们зҡ„дёҖдёҫдёҖеҠЁгҖӮ

е°ҶдҝқеҚ«жҲҳйҖүеңЁжӯӨең°пјҢжңүж„Ҹеҗ‘дё–з•ҢиЎЁжҳҺвҖ”вҖ”йқўеҜ№ж—ҘеҶӣзҡ„дҫөз•ҘпјҢдёӯеӣҪеҶӣйҳҹиӢұеӢҮжҠөжҠ—пјҢд»ҘжӯӨжқҘдәүеҸ–еӣҪйҷ…зӨҫдјҡзҡ„еҗҢжғ…е’Ңж”ҜжҢҒгҖӮ

е°ұиҝҷж ·пјҢйҖҡеҹҺеҺҝдҝқе®үеӨ§йҳҹзҡ„200еӨҡдәәе…ЁйғЁй©»е®ҲеңЁеӣӣиЎҢд»“еә“гҖӮ

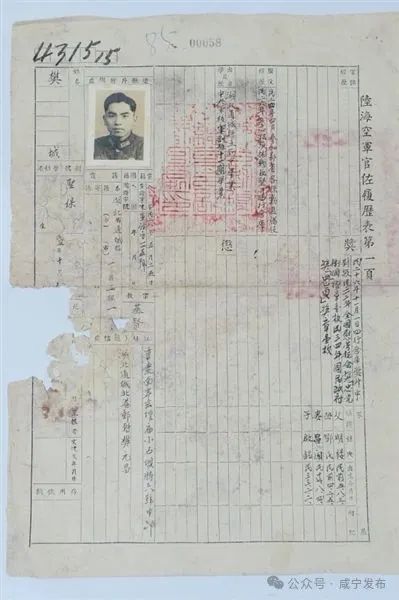

еңЁдёҠжө·еӣӣиЎҢд»“еә“еҘӢжҲҳзҡ„дёӯеӣҪе®ҲеҶӣеЈ®еЈ«пјҲиө„ж–ҷз…§зүҮпјү

10жңҲ27ж—ҘеҮҢжҷЁпјҢи°ўжҷӢе…ғзҺҮйҳҹиҝӣй©»пјҢжҢҮжҢҘеҗ„иҝһжҺ’еҲ©з”Ёд»“еә“зү©иө„е’ҢжІҷеҢ…дҝ®зӯ‘йҳІеҫЎе·ҘдәӢпјҢеҮҶеӨҮеә”жҲҳгҖӮ

еҪ“ж—Ҙжё…жҷЁпјҢ第дёҖиӮЎж—ҘеҶӣејҖе§Ӣеҗ‘еӣӣиЎҢд»“еә“иҝӣж”»гҖӮвҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқж—©жңүеҮҶеӨҮпјҢжҺ©дҪ“еҶ…еҹӢдјҸзҡ„жӯҘжһӘгҖҒжҘјйЎ¶дёҠжһ¶и®ҫзҡ„жңәжһӘдёҖйҪҗејҖзҒ«гҖӮзҹӯзҹӯеҚҒеҮ еҲҶй’ҹпјҢ20еӨҡеҗҚж—Ҙжң¬еЈ«е…өиў«е…ЁйғЁж¶ҲзҒӯгҖӮ

ж—ҘеҶӣдёҚз”ҳзҪўдј‘пјҢеҸ‘иө·дёҖж¬Ўж¬Ўдё§еҝғз—…зӢӮзҡ„иҝӣж”»гҖӮйҮҚеһӢжңәжһӘгҖҒиҝ«еҮ»зӮ®гҖҒеқҰе…ӢгҖҒзӮёиҚҜвҖҰвҖҰзҒ«еҠӣдёҚж–ӯеҚҮзә§гҖӮ

вҖңеҸӘиҰҒиҝҳжңүдёҖдёӘдәәпјҢе°ұиҰҒеҗҢж•ҢдәәжӢјеҲ°еә•пјҒеӣӣиЎҢд»“еә“е°ұжҳҜжҲ‘们зҡ„еҹӢйӘЁд№ӢеӨ„пјҒвҖқ и°ўжҷӢе…ғеҗ‘е®ҳе…өдј иҫҫдәҶвҖңдёҺжңҖеҗҺйҳөең°е…ұеӯҳдәЎвҖқзҡ„е‘Ҫд»ӨгҖӮ

д»–иҝҳи®©еӨ§е®¶з»ҷ家дәәеҶҷе°Ғз®Җзҹӯзҡ„йҒ—д№ҰпјҢд»Ӣз»Қиҝҷж¬ЎжҲҳж–—зҡ„жғ…еҶөе’ҢиҲҚз”ҹеҸ–д№үзҡ„еҶіеҝғгҖӮ

вҖңжҲ‘зҘһе·һеҚҠеЈҒжІіеұұпјҢж—ҘйҒӯиҡ•йЈҹпјҢдёәеӣҪжқҖж•ҢжҳҜйқ©е‘ҪеҶӣдәәзҙ еҝ—д№ҹгҖӮвҖқвҖңиҜёеӯҗй•ҝеӨ§жҲҗдәәпјҢд»Қд»ҘеҪ“еҶӣдәәгҖӮвҖқвҖңдёәзҲ¶жҠҘд»ҮпјҢдёәеӣҪе°Ҫеҝ дёәе®ңпјҢи®©жҲ‘еӯҗеӯҷеҗҺд»ЈпјҢеҶҚдёҚеҸ—жӯӨдҫ®иҫұпјҒвҖқвҖҰвҖҰ

他们дёӯжңүзҡ„еҶҷз»ҷзҲ¶жҜҚгҖҒжңүзҡ„еҶҷз»ҷеҰ»е„ҝпјҢеӯ—еӯ—иЎҖжіӘпјҢйҘұеҗ«еҝ еӢҮеҲҡзғҲд№Ӣжғ…гҖӮ

10жңҲ28ж—Ҙй»ҺжҳҺеүҚпјҢеҚҒеҮ дёӘж—ҘеҶӣеҒ·еҒ·жҪңиҮіеӣӣиЎҢд»“еә“еўҷдёӢпјҢдјҒеӣҫз”ЁзӮёиҚҜзӮёжҜҒй“Ғй—Ёе’ҢеўҷеЈҒгҖӮеӣӣиЎҢе®ҲеҶӣеҸ‘и§үеҗҺз«ӢеҚідҪҝз”ЁжүӢжҰҙеј№е’Ңиҝ«еҮ»зӮ®иҝҳеҮ»пјҢзӢЎзҢҫзҡ„ж—ҘеҶӣз”ЁдёӨеқ—еӨ§й“ҒжқҝжҠӨдҪҸеӨҙйғЁе’Ңиә«дҪ“пјҢ继з»ӯеҹӢи®ҫзӮёиҚҜгҖӮ

еҚғй’§дёҖеҸ‘д№Ӣйҷ…пјҢе№ҙд»…21еІҒзҡ„ж•ўжӯ»йҳҹйҳҹе‘ҳгҖҒдәҢиҝһеӣӣзҸӯеүҜзҸӯй•ҝйҷҲж ‘з”ҹиә«жҚҶж•°жһҡжүӢжҰҙеј№пјҢд»Һдә”жҘјзәөиә«и·ідёӢпјҢжӢүејҖеҜјзҒ«зҙўпјҢдёҺж•ҢдәәеҗҢеҪ’дәҺе°ҪгҖӮ

вҖңиҲҚз”ҹеҸ–д№үпјҢе„ҝжүҖж„ҝд№ҹпјҒвҖқвҖ”вҖ”иҝҷжҳҜйҷҲж ‘з”ҹиөҙжӯ»еүҚпјҢеҶҷз»ҷеӣӣе·қеӨ§е·ҙеұұиҖҒжҜҚдәІзҡ„дёҖиЎҢжӮІжҖҶзҡ„иЎҖд№ҰгҖӮ

10жңҲ30ж—ҘпјҢжҝҖжҲҳиҝӣе…Ҙ第еӣӣеӨ©гҖӮж—ҘеҶӣ第дёүиҲ°йҳҹеҸёд»Өе®ҳй•ҝи°·е·қжё…зӯүдәәе®Јз§°пјҢе°ҶдёҚйЎҫдёҖеҲҮеҗҺжһңпјҢйҮҮеҸ–жһҒз«ҜжүӢж®өпјҢеҜ№д»ҳдёӯеӣҪе®ҲеҶӣгҖӮ

ж—ҘеҶӣе°Ғй”ҒеӣӣиЎҢд»“еә“еҜ№еӨ–зҡ„дәӨйҖҡзәҝпјҢеңЁеӣҪеәҶи·ҜдёҠжһ¶зӮ®еҗ‘д»“еә“зҢӣзғҲиҪ°еҮ»пјҢжӯҘе…өеҲҷд»ҺдёӨзҝјиҝӣж”»гҖӮи°ўжҷӢе…ғзҺҮйғЁеұ…й«ҳдёҙдёӢиӢұеӢҮиҝҳеҮ»пјҢжү“йҖҖж—ҘеҶӣдёҖжөӘеҸҲдёҖжөӘзҡ„иҝӣж”»гҖӮж•ҢдәәеңЁдёӯеӣҪе®ҲеҶӣйқўеүҚе§Ӣз»Ҳж— жі•еҶҚеүҚиҝӣдёҖжӯҘгҖӮ

дёӯеӣҪеҶӣйҳҹд»Ҙеҝ…жӯ»д№ӢеҝғжөҙиЎҖеҘӢжҲҳгҖӮжӯҰеҷЁиЈ…еӨҮеҺҹжң¬еҚ е°ҪдјҳеҠҝзҡ„ж—ҘеҶӣпјҢжӯӨж—¶еӣҙзқҖеӣӣиЎҢд»“еә“еҫ’е‘јеҘҲдҪ•гҖӮ

зҹӯзҹӯ4еӨ©ж—¶й—ҙпјҢвҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқд»ҘйҳөдәЎ10дҪҷдәәгҖҒдјӨ20дҪҷдәәзҡ„д»Јд»·пјҢеҮ»йҖҖж—ҘеҶӣж•°еҚҒж¬Ўиҝӣж”»пјҢжҜҷж•Ң200дҪҷдәәпјҢеұ•зҺ°дәҶи§Ҷжӯ»еҰӮеҪ’зҡ„еҶӣдәәж°”жҰӮгҖӮ

й©»е®ҲеңЁеҜ№еІёз§ҹз•Ңзҡ„иӢұеҶӣпјҢжӣҫеӨҡж¬ЎеҠқиҜҙеӯӨеҶӣеҚёдёӢжӯҰиЈ…гҖҒйҖҖе…Ҙз§ҹз•ҢпјҢжүҝиҜәдҝқиҜҒйғЁйҳҹе°Ҷ士们зҡ„дәәиә«е®үе…ЁгҖӮ

вҖңжҲ‘们жҳҜдёӯеӣҪеҶӣдәәпјҢе®Ғж„ҝжҲҳжӯ»еңЁй—ёеҢ—иҝҷеқ—йўҶеңҹд№ӢеҶ…пјҢд№ҹеҶідёҚж”ҫејғжқҖж•Ңзҡ„иҙЈд»»гҖӮвҖқи°ўжҷӢе…ғеқҡеҶіжӢ’з»қпјҢвҖңйӯӮеҸҜд»ҘзҰ»ејҖжҲ‘们зҡ„иә«пјҢжһӘдёҚиғҪзҰ»ејҖжҲ‘们зҡ„жүӢгҖӮжІЎжңүе‘Ҫд»ӨпјҢжӯ»д№ҹдёҚйҖҖгҖӮвҖқ

еңЁжҝҖжҲҳзҡ„еӣӣеӨ©йҮҢпјҢж•°еҚҒдёҮзҫӨдј—жұҮйӣҶеңЁеҜ№еІёи§ӮзңӢгҖӮ壮士们зҡ„иӢұеӢҮдёҚеұҲжһҒеӨ§ең°йј“иҲһзқҖ他们вҖҰвҖҰжқҘиҮӘиӢҸе·һжІіеҚ—еІёзҡ„ж…°й—®е“Ғе’Ңж…°й—®дҝЎиў«дёҖж¬ЎеҸҲдёҖж¬ЎжӮ„жӮ„йҖҒиҝӣд»“еә“гҖӮ

дёӯеӣҪдәәж°‘жҠ—ж—ҘжҲҳдәүзәӘеҝөйҰҶеҗ‘вҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқжҜӣзӮҺдёҷдәІеұһйўҒеҸ‘зҡ„жҚҗиө иҜҒд№Ұ

жҲҳж–—иҝӣиЎҢеҲ°з¬¬дёүеӨ©пјҢеёӮ民们зӘҒ然зңӢеҲ°еӣӣиЎҢд»“еә“жҘјйЎ¶дёҠйЈҳжү¬зқҖдёҖйқўеӣҪж——пјҢж——жқҶжҳҜз”Ё6ж №з«№з«ҝжҚҶз»‘иҝһжҺҘиҖҢжҲҗзҡ„гҖӮиҝҷжҳҜ家дҪҸз§ҹз•ҢгҖҒ16еІҒзҡ„дёҠжө·еҘіз«ҘеӯҗеҶӣжқЁжғ ж•ҸпјҢеҶ’жӯ»дёәеӣӣиЎҢе®ҲеҶӣйҖҒжқҘзҡ„гҖӮи°ўжҷӢе…ғе‘Ҫдәәе°ҶеӣҪж——еҚҮеҲ°д»“еә“йЎ¶еұӮпјҢжӯӨдёҫжһҒеӨ§ең°йј“иҲһдәҶе°Ҷ士们зҡ„еЈ«ж°”гҖӮ

жҚ®еҪ“ж—¶еҚҺдёңзӨҫи®°иҖ…жҠҘйҒ“пјҡвҖңж°‘дј—д»°йҰ–и§Ҷд№ӢпјҢдәҰжҳҫе…ҙеҘӢпјҢеҜ№е…«зҷҫеЈ®еЈ«еҝ еӢҮеҘӢеҸ‘д№ӢзІҫзҘһпјҢжҜ…然иө·ж•¬гҖӮвҖқ

дј—еӨҡеӨ–еӣҪи®°иҖ…д№ҹйҡ”еІёзӣ®зқ№дәҶдёӯеӣҪе°ҶеЈ«зҡ„еЈ®дёҫпјҢиҝһз»ӯеҸ‘еҮәжҲҳең°жҠҘйҒ“пјҡвҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«жӯ»е®ҲеӣӣиЎҢд»“еә“пјҢдёӯеӣҪеҶӣйҳҹжӯЈеңЁеқҡеҶіжҠөжҠ—дҫөз•ҘгҖӮвҖқ

вҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқеӯӨеҶӣеҘӢжҲҳзҡ„дәӢиҝ№пјҢеҖҹеҠ©еҪ“ж—¶дёҠжө·еҸ‘иҫҫзҡ„дј еӘ’еҠӣйҮҸеЈ°еҗҚиҝңжү¬пјҢдёҚд»…дёәдёӯеӣҪеҶӣйҳҹеҗҺж’Өиөўеҫ—дәҶж—¶й—ҙпјҢжӣҙиҝӣдёҖжӯҘжҝҖеҸ‘дәҶеҗ„иЎҢеҗ„дёҡзҡ„жҠ—жҲҳж–—еҝ—пјҢеҗ‘дё–з•ҢиЎЁжҳҺдәҶе…ЁдҪ“дёӯеӣҪдәәжҠ—жҲҳеҲ°еә•зҡ„еӢҮж°”е’ҢеҶіеҝғгҖӮ

еҪ“ж—¶жңүжӯҢдј е”ұпјҡвҖңдёӯеӣҪдёҚдјҡдәЎпјҢдёӯеӣҪдёҚдјҡдәЎпјҢдҪ зңӢйӮЈж°‘ж—ҸиӢұйӣ„и°ўеӣўй•ҝпјӣдёӯеӣҪдёҚдјҡдәЎпјҢдёӯеӣҪдёҚдјҡдәЎпјҢдҪ зңӢйӮЈе…«зҷҫеЈ®еЈ«еӯӨеҶӣеҘӢж–—е®ҲжҲҳеңәвҖҰвҖҰвҖқ

вҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқз”Ёз”ҹе‘Ҫе”Өиө·дәҶдёӯеҚҺж°‘ж—ҸеҗҢиғһеӣўз»“иө·жқҘжҠөжҠ—дҫөз•Ҙзҡ„и§үйҶ’гҖӮж— ж•°зғӯиЎҖйқ’е№ҙеҸ—еҲ°ж„ҹеҸ¬пјҢд№үж— еҸҚйЎҫең°еҠ е…ҘжҠ—ж—ҘжҲҳдәүзҡ„ж»ҡж»ҡжҙӘжөҒд№ӢдёӯгҖӮ

1937е№ҙ10жңҲ30ж—ҘпјҢжҠұзқҖеҝ…жӯ»еҶіеҝғпјҢеӯӨеҶӣеҘӢжҲҳ4еӨ©еҗҺпјҢи°ўжҷӢе…ғ收еҲ°дёҠзә§е‘Ҫд»ӨвҖ”вҖ”зҺҮйғЁж’ӨйҖҖеҲ°иӢұз§ҹз•ҢгҖӮ

ж’ӨйҖҖ并йқһи§Ји„ұгҖӮ壮士们被зҫҒжҠјдәҺдёҠжө·иғ¶е·һи·ҜвҖңеӯӨеҶӣиҗҘвҖқ4е№ҙпјҢй“ҒдёқзҪ‘еӨ–еЈ«е…өжҢҒжһӘзӣ‘и§ҶгҖӮеӨұеҺ»жӯҰеҷЁзҡ„他们еҲӣеҠһе·ҘеқҠгҖҒз»„з»ҮзҗғиөӣгҖҒеӯҰд№ ж–ҮеҢ–гҖӮ

з§ҹз•ҢзҰҒжӯўжӮ¬жҢӮеӣҪж——пјҢи°ўжҷӢе…ғйҒӮеҲӣз«ӢвҖңзІҫзҘһеҚҮж——вҖқпјҡжҜҸж—Ҙжё…жҷЁе…ЁдҪ“е®ҳе…өеҗ‘з©әдёӯиЎҢеҶӣзӨјгҖҒе”ұеӣҪжӯҢгҖӮ

1938е№ҙ8жңҲпјҢдёәзәӘеҝөж·һжІӘдјҡжҲҳдёҖе‘Ёе№ҙпјҢеӯӨеҶӣеқҡжҢҒеҚҮиө·еӣҪж——гҖӮз§ҹз•Ңз«ҹжҙҫ400дҪҷеҗҚеЈ«е…өжҢҒжў°еҶІе…ҘејәжӢҶж——жқҶгҖӮдёәжҠӨеҚ«еӣҪж——пјҢйҖҡеҹҺзұҚеЈ«е…өеҗҙзҘ–еҫ·д»ҘиғёиҶӣжҠөжҢЎз§ҹз•ҢеҶӣиӯҰеӯҗеј№пјҢжҲҗдёәвҖңжҠӨж——еӣӣзғҲеЈ«вҖқд№ӢдёҖгҖӮ

жұӘдјӘж”ҝжқғеӨҡж¬ЎеЁҒйҖјеҲ©иҜұи°ўжҷӢе…ғжңӘжһңпјҢйҒӮ收买士е…өгҖӮ1941е№ҙ4жңҲ24ж—ҘжҷЁж“Қж—¶пјҢеҸӣеҫ’йғқйјҺиҜҡзӯү4дәәд»ҘеҢ•йҰ–зӘҒиўӯи°ўжҷӢе…ғпјҢи°ўжҷӢе…ғиә«дёӯж•°еҲҖж®үеӣҪпјҢе№ҙд»…37еІҒгҖӮ

1941е№ҙ12жңҲпјҢеӨӘе№іжҙӢжҲҳдәүзҲҶеҸ‘еҗҺпјҢж—ҘеҶӣеҚ йўҶдәҶдёҠжө·з§ҹз•ҢпјҢеӯӨеҶӣиҗҘзҡ„вҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқиў«жҠјйҖҒеҲ°еӣҪеҶ…еҗ„ең°еҒҡиӢҰе·ҘпјҢжңүдәӣиҝҳиў«жҠјйҖҒеҲ°е·ҙеёғдәҡж–°еҮ еҶ…дәҡеҒҡиӢҰеҪ№пјҢзӣҙиҮіж—Ҙжң¬жҠ•йҷҚж–№еҫ—иҮӘз”ұвҖҰвҖҰ

他们д»ҘжҲҳдҝҳд№Ӣиә«иЎҢеҚ«еӣҪд№Ӣе®һпјҢз”ЁжңҖеҚ‘еҫ®зҡ„з”ҹеӯҳз©әй—ҙжҚҚеҚ«жңҖеҙҮй«ҳзҡ„ж°‘ж—Ҹе°ҠдёҘгҖӮи°ўжҷӢе…ғеңЁгҖҠиҮӘеӢүиҜ—гҖӢдёӯеҶҷйҒ“пјҡвҖңеӢҮж•ўжқҖж•Ңе…«зҷҫе…өпјҢзҷҫж— иҒҠиө–д»ҘиҜ—йёЈгҖӮи°ҒжҖңзҲұеӣҪеҚғиЎҢжіӘпјҢиҜҙеҲ°еҖӯеҘҙж°”дёҚе№ігҖӮвҖқ

й•ҝиҫҫ4е№ҙзҡ„еӣҡзҰҒпјҢж¶ҲзЈЁдәҶ壮士们зҡ„йқ’жҳҘпјҢеҚҙж·¬зӮјеҮәи¶…и¶Ҡж—¶з©әзҡ„зІҫзҘһз¬ҰеҸ·вҖ”вҖ”

дәҺеӣҪ家пјҡ他们иҜҒжҳҺпјҢе°ҠдёҘдёҚеҸ–еҶідәҺжһӘжў°еңЁжүӢпјҢиҖҢж №жӨҚдәҺи„ҠжўҒжҢәз«Ӣпјӣ

дәҺеҗҺдё–пјҡд»ҺеӣӣиЎҢд»“еә“зҡ„еј№еӯ”еҲ°еӯӨеҶӣиҗҘзҡ„й“ҒдёқзҪ‘пјҢиӢҰйҡҫд»ҺжңӘз»Ҳз»“иӢұйӣ„еҸҷдәӢпјҢеҸҚиҖҢи®©зүәзүІжӣҙжҳҫжӮІеЈ®ж°ёжҒ’гҖӮ

жҠ—жҲҳиғңеҲ©еҗҺпјҢвҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқдёӯеӨ§еӨҡж•°дәәеӣ дёәдёҚж„ҝжү“еҶ…жҲҳпјҢд»ҘвҖңеӨҚе‘ҳвҖқзҡ„еҗҚд№үзҰ»ејҖдәҶйғЁйҳҹпјҢжңүзҡ„еёҰзқҖдјӨж®ӢеӣһеҲ°е®¶д№ЎеҠЎеҶңпјҢжңүзҡ„еёҰзқҖеҝғз—ӣжөҒиҗҪиЎ—еӨҙд№һи®ЁпјҢжңүзҡ„еёҰзқҖеҺӢжҠ‘еӯҰиүәиҮӘи°Ӣз”ҹгҖӮ

жӯӨеҗҺпјҢеӣһеҲ°е®¶д№Ўзҡ„е№ёеӯҳиҖ…еӣ з§Қз§Қзјҳз”ұпјҢеӨ§еӨҡз»қеҸЈдёҚи°Ҳж—ўеҫҖзҡ„жҲҳз»©пјҢиҝҒеҫҷеӨ–ең°зҡ„д№ҹдёҚдёҺж•…д№ЎдәІдәәиҒ”зі»гҖӮ

еӣ жӯӨпјҢвҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқиҝҮеҚҠжқҘиҮӘй„ӮеҚ—йҖҡеҹҺеҺҝзҡ„иҝҷж®өеҫҖдәӢпјҢеҫҲй•ҝдёҖж®өж—¶й—ҙпјҢиҝһйҖҡеҹҺдәәиҮӘе·ұйғҪдёҚзҹҘйҒ“гҖӮ

1980е№ҙеҲқпјҢйҖҡеҹҺеҺҝдҝ®еҝ—дәәе‘ҳеңЁж”¶йӣҶеҶӣдәӢзұ»иө„ж–ҷж—¶пјҢд»ҺйҖҡеҹҺжЎЈжЎҲйҰҶеӣҪж°‘ж”ҝеәңйҖҡеҹҺеҺҝеҸӮи®®дјҡзј–еҶҷзҡ„жҠ—жҲҳеҸІж–ҷдёӯпјҢеҸ‘зҺ°дәҶ1д»ҪгҖҠеҸӮеҠ дёҠжө·еӣӣиЎҢеӯӨеҶӣйҖҡеҹҺеӣӣеҚҒд№қеЈ®еЈ«еҗҲдј гҖӢгҖӮ

йҡҸеҗҺпјҢ他们жҹҘйҳ…дәҶзӣёе…іеҸІж–ҷпјҢеҸ‘зҺ°иҝҷд»ҪеҗҚеҚ•еҫҲдёҚе…ЁйқўпјҢеҪ“ж—¶йҖҡеҹҺдҝқе®үеӨ§йҳҹзҡ„дёӨдёӘдёӯйҳҹ200еӨҡдәәеҘүе‘ҪеүҚеҫҖж·һжІӘеүҚзәҝпјҢ并ж•ҙдҪ“зј–е…ҘеӣҪж°‘е…ҡ88еёҲ524еӣў1иҗҘпјҢиҖҢз•ҷдёӢжқҘзҡ„еҗҚеҚ•дёӯпјҢеҚҙд»…жңү49дәәгҖӮ

дҝ®еҝ—дәәе‘ҳж №жҚ®еҗҚеҚ•е’Ңжңүе…ізәҝзҙўи°ғжҹҘиө°и®ҝдәҶжЁҠеҹҺгҖҒе‘ЁзҰҸгҖҒеҚўйёҝдҝЎзӯүйғЁеҲҶеҒҘеңЁеЈ®еЈ«пјҢз•ҷдёӢдәҶе®қиҙөзҡ„第дёҖжүӢиө„ж–ҷпјҢйҖҡеҹҺеЈ®еЈ«еҗҚеҚ•еўһеҠ еҲ°58дәәгҖӮ

1991е№ҙпјҢе’ёе®ҒеёҲдё“пјҲд»Ҡж№–еҢ—科жҠҖеӯҰйҷўпјүеҺҶеҸІзі»ж•ҷжҺҲдёҒдёҖеҫ—зҹҘж¶ҲжҒҜеҗҺпјҢдёҺиҫ…еҜје‘ҳе®ҡе…үе№іеёҰ6еҗҚеӯҰз”ҹеүҚеҫҖйҖҡеҹҺпјҢеҜ№вҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқдҪңдәҶдёәжңҹ10еӨ©зҡ„и°ғжҹҘгҖӮ

йҖҡиҝҮ他们зҡ„еҠӘеҠӣпјҢйҖҡеҹҺеЈ®еЈ«еҗҚеҚ•еўһеҠ еҲ°74дәәгҖӮйҖҡиҝҮи°ғжҹҘиҖғиҜҒпјҢдёҒдёҖи®ӨдёәпјҢвҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқе®һдёә420дҪҷдәәпјҢе…¶дёӯпјҢйҖҡеҹҺдҝқе®үеӣўжңү200дҪҷдәәеҘ”иөҙж·һжІӘпјҢеҸӮдёҺеӣӣиЎҢдҝқеҚ«жҲҳгҖӮ

йҡҸеҗҺпјҢдёҒдёҖж•ҷжҺҲж №жҚ®и°ғз ”йҮҮи®ҝжҲҗжһңпјҢеҜ№жңүе…іеҸІж–ҷеҠ д»ҘжўізҗҶпјҢйҷҶз»ӯеҸ‘иЎЁдәҶгҖҠйҖҡеҹҺдҝқе®үеӨ§йҳҹВ·е…«зҷҫеЈ®еЈ«В·еӯӨеҶӣиҗҘВ·е…¶еҗҺиЎҢиёӘгҖӢзӯүи®әж–ҮпјҢеј•иө·дәҶзӨҫдјҡеҗ„з•ҢеҜ№йҖҡеҹҺвҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқзҡ„е…іжіЁгҖӮ

йҡҸзқҖеӘ’дҪ“зҡ„иҝҪиёӘжҠҘйҒ“пјҢвҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«пјҢеҚҠеҮәйҖҡеҹҺвҖқеҶҚж¬Ўжү¬еҗҚеӨ©дёӢгҖӮ

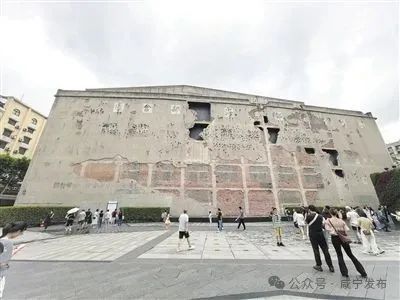

дёҠжө·еӣӣиЎҢд»“еә“жҠ—жҲҳзәӘеҝөйҰҶеёғж»Ўеј№еӯ”зҡ„иҘҝеўҷ

2015е№ҙ8жңҲпјҢдёҠжө·еӣӣиЎҢд»“еә“жҠ—жҲҳзәӘеҝөйҰҶжӯЈејҸејҖйҰҶпјҢеҢ…жӢ¬д»“еә“иҘҝеўҷзӯүе»әзӯ‘дё»дҪ“еңЁеҶ…вҖңдҝ®ж—§еҰӮж•…вҖқгҖӮи°ўжҷӢе…ғд№Ӣеӯҗ谢继民гҖҒеӯҷеҘіи°ўйӘҸзӯүзӣёз»§еҠ е…Ҙеҝ—ж„ҝи®Іи§ЈиЎҢеҲ—пјҢеӨ§жү№йҖҡеҹҺдәәеӨҡж¬ЎеүҚеҫҖзһ»д»°гҖӮ

д»Ҡе№ҙ78еІҒзҡ„жЁҠжҳҹзҒҝиҖҒдәәжҳҜвҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқжЁҠеҹҺзҡ„еҗҺдәәгҖӮиҝ‘еҚҒе№ҙй—ҙпјҢд»–е·Іжҗә家дәә5ж¬ЎеүҚеҫҖдёҠжө·еӣӣиЎҢд»“еә“жҠ—жҲҳзәӘеҝөйҰҶпјҢеҸӘдёәвҖңй“ӯи®°еҺҶеҸІпјҢе°ҶзҲ¶иҫҲзҡ„жҠ—жҲҳзІҫзҘһдј жүҝдёӢеҺ»вҖқгҖӮ

вҖңжңүдёҖж¬ЎеҺҝйҮҢз»„з»ҮеҺ»дёҠжө·еұ•й”Җеңҹзү№дә§пјҢеҫҲеӨҡеҪ“ең°дәәеҗ¬иҜҙжҳҜвҖҳе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖҷзҡ„еҗҺдәәжқҘдәҶпјҢйғҪдәүзӣёжқҘиҙӯд№°гҖӮеҺҹжң¬жү“з®—иҰҒ3еӨ©жүҚиғҪеҚ–е®Ңзҡ„еҶңдә§е“ҒпјҢдёҚеҲ°1еӨ©е°ұеҚ–е®ҢдәҶпјҒвҖқжЁҠжҳҹзҒҝзҡ„е„ҝеӯҗжЁҠеӯҗйҒ“иҜҙгҖӮ

вҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқзҡ„ж•…дәӢдёҖзӣҙдҪңдёәдёҖж®өдҪіиҜқеңЁйҖҡеҹҺжөҒдј пјҢ2020е№ҙз”өеҪұгҖҠе…«дҪ°гҖӢдёҠжҳ еҗҺпјҢиҜҘеҺҝж•°еҚҒдёҮзҫӨдј—и§ӮеҪұиҝҪеҝҶпјҢжіЈдёҚжҲҗеЈ°гҖӮ

вҖңжҲ‘йҖүжӢ©еҸӮеҶӣпјҢе°ұжҳҜдёәдәҶиҝҪйҡҸзҲ·зҲ·зҡ„и„ҡжӯҘпјҒвҖқд»Ҡе№ҙ48еІҒзҡ„иғЎеҝ—е…ЁжҳҜвҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқд№ӢдёҖиғЎжўҰз”ҹзҡ„еӯҷеӯҗгҖӮеңЁзҲ·зҲ·зҡ„еҪұе“ҚдёӢпјҢд»–дәҺ1996е№ҙеҸӮеҶӣпјҢжҲҗдёәжӯҰиӯҰж№–еҢ—жҖ»йҳҹжҹҗйғЁзҡ„дёҖеҗҚжҲҳеЈ«пјҢеҗҺжқҘиҝҳеҸӮеҠ дәҶ1998е№ҙзҡ„жҠ—жҙӘжҠўйҷ©гҖӮ

еҰӮд»ҠпјҢиғЎе®¶иҝҷдёӘд»ҺжҲҳзҒ«дёӯиө°еҮәзҡ„家еәӯпјҢе·Із№ҒиЎҚиҮіз¬¬дә”д»ЈпјҢе…ұ158дәәгҖӮ

д»Ҡж—ҘйҖҡеҹҺпјҢеҺҝеҹҺй”ЎеұұжЈ®жһ—е…¬еӣӯзҡ„ж— еҗҚиӢұйӣ„зәӘеҝөзў‘й•ҢеҲ»зқҖе·ІиҖғиҜҒзҡ„壮士姓еҗҚпјӣжҹіе Өи·Ҝзҡ„вҖңе…«зҷҫеЈ®еЈ«вҖқйӣ•еЎ‘зҫӨе·Қ然еұ№з«Ӣпјӣе…ЁеҺҝзҺ°еӯҳ25еӨ„еЈ®еЈ«йҷөеў“пјҢжҜҸе№ҙжё…жҳҺеүҚжқҘзҘӯжү«зҡ„дәәз»ңз»ҺдёҚз»қпјҢеҪўжҲҗвҖңиЎҢиө°зҡ„зҲұеӣҪдё»д№үиҜҫе ӮвҖқвҖҰвҖҰ

е…«еҚҒе…«иҪҪжІ§жЎ‘пјҢиӢҸе·һжІіз•”еј№з—•зҠ№еңЁпјҢ幕йҳңеұұдёӢзЁ»иҸҪеҸҲдё°гҖӮеҪ“жҲ‘们еҮқи§ҶйҖҡеҹҺжЎЈжЎҲйҰҶйҮҢ壮士们жіӣй»„зҡ„еұҘеҺҶиЎЁпјҢиҒҶеҗ¬дё“йўҳзүҮдёӯеҗҙзҘ–еҫ·жҠӨж——зүәзүІеүҚзҡ„е‘җе–ҠпјҢдҫҝиҜ»жҮӮдәҶдҪ•и°“вҖңдёҖеҜёеұұжІідёҖеҜёиЎҖвҖқгҖӮ

иҝҷзҫӨжңӘеҸҠејұеҶ зҡ„еҶң家еӯҗејҹпјҢз”Ёз”ҹе‘ҪиҜ йҮҠвҖ”вҖ”家еӣҪпјҢжҳҜзәөиә«дёҖи·ғж—¶жҖҖжҸЈзҡ„д№ЎеңҹпјӣдёҚжңҪпјҢжҳҜиЎҖи„үдј жүҝдёӯж°ёз»ӯзҡ„еҝ иҜҡгҖӮ

жқҘжәҗпјҡе’ёе®Ғж—ҘжҠҘ